工業自動化儀表工程施工及驗收規范GBJ93-86

第一章 總則

第1.0.1條本規范適用于工業自動化儀表(以下簡稱儀表)工程的施工及驗收。

第1.0.2條儀表工程的施工,應按照設計施工圖紙和儀表安裝使用說明書的規定進行;當設計無規定時,應符合本規范的規定;設備和材料的型號、規格和材質應符合設計規定;修改設計必須經過原設計部門的同意。

第1.0.3條儀表工程的施工,應做好與建筑、電氣及工藝設備、管道等專業的配合工作。

第1.0.4條儀表工程中的電氣設備、電氣線路以及電氣防爆和接地工程的施工,在本規范內未作規定的部分,應符合現行的國家標準《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》中的有關規定。

第1.0.5條儀表工程中的焊接工作,應符合現行的國家標準《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》的規定。

第1.0.6條儀表工程中供氣系統的吹掃、供液系統的清洗、管子的切割方法、采用螺紋法蘭連接高壓管的螺紋和密封面的加工以及管路的連接等應符合現行的國家標準《工業管道工程施工及驗收規范》的規定。

第1.0.7條儀表工程所采用的設備及主要材料應符合現行的國家或部頒標準的有關規定。

第1.0.8條待安裝的儀表設備,應按其要求的保管條件分類妥善保管,儀表工程用的主要材料,應按其材質、型號及規格,分類保管。

第1.0.9條儀表工程應具備下列條件方可施工:

一、設計施工圖紙、有關技術文件及必要的儀表安裝使用說明書已齊全;

二、施工圖紙已經過會審;

三、已經過技術交底和必要的技術培訓等技術準備工作;

四、施工現場已具備儀表工程的施工條件。

第1.0.10條儀表工程的施工除應按本規范執行外尚應按現行的有關標準、規范的規定執行。

第二章 取源部件的安裝

第一節一般規定

第2.1.1條取源部件的安裝,應在工藝設備制造或工藝管道預制、安裝的同時進行。

第2.1.2條安裝取源部件的開孔與焊接工作,必須在工藝管道或設備的防腐、襯里、吹掃和壓力試驗前進行。

第2.1.3條在高壓、合金鋼、有色金屬的工藝管道和設備上開孔時,應采用機械加工的方法。

第2.1.4條在砌體和混凝土澆注體上安裝的取源部件應在砌筑或澆注的同時埋入,當無法做到時,應予留安裝孔。

第2.1.5條安裝取源部件不宜在焊縫及其邊緣上開孔及焊接。

第2.1.6條取源閥門應按現行的國家標準《工業管道工程施工及驗收規范》的規定檢驗合格后,才能安裝。

第2.1.7條取源閥門與工藝設備或管道的連接不宜采用卡套式接頭。

第二節溫度取源部件

第2.2.1條溫度取源部件的安裝位置應選在介質溫度變化靈敏和具有代表性的地方,不宜選在閥門等阻力部件的附近和介質流束呈死角處以及振動較大的地方。

第2.2.2條熱電偶取源部件的安裝位置,宜遠離強磁場。

第2.2.3條溫度取源部件在工藝管道上的安裝應符合下列規定:

一、與工藝管道垂直安裝時,取源部件軸線應與工藝管道軸線垂直相交。

二、在工藝管道的拐彎處安裝時,宜逆著介質流向,取源部件軸線應與工藝管道軸線相重合。

三、與工藝管道傾斜安裝時,宜逆著介質流向,取源部件軸線應與工藝管道軸線相交。

第2.2.4條設計規定取源部件需要安裝在擴大管上時,擴大管的安裝應符合現行的國家標準《工業管道工程施工及驗收規范》中關于異徑管安裝的規定。

第三節壓力取源部件

第2.3.1條壓力取源部件的安裝位置應選在介質流束穩定的地方。

第2.3.2條壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時,應安裝在溫度取源部件的上游側。

第2.3.3條壓力取源部件的端部不應超出工藝設備或管道的內壁。

第2.3.4條測量帶有灰塵、固體顆粒或沉淀物等混濁介質的壓力時,取源部件應傾斜向上安裝。在水平的工藝管道上宜順流束成銳角安裝。

第2.3.5條當測量溫度高于60℃的液體、蒸汽和可凝性氣體的壓力時,就地安裝的壓力表的取源部件應帶有環形或U型冷凝彎。

第2.3.6條壓力取源部件在水平和傾斜的工藝管道上安裝時,取壓口方位應符合下列規定:

一、測量氣體壓力時,在工藝管道的上半部。

二、測量液體壓力時,在工藝管道的下半部與工藝管道的水平中心線成0~45度夾角的范圍內。

三、測量蒸汽壓力時,在工藝管道的上半部及下半部與工藝管道水平中心線成0~45度夾角的范圍內。

第四節流量取源部件

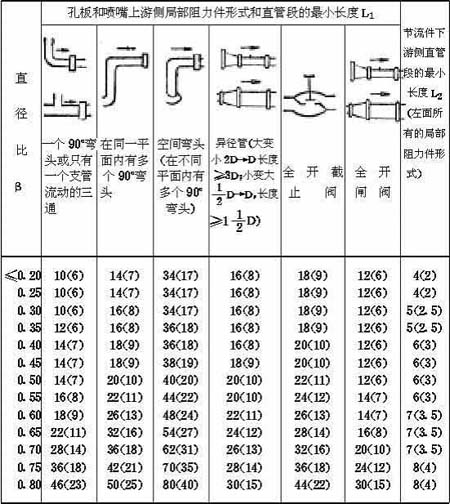

第2.4.1條孔板、噴咀和文丘利管上、下游側直管段的最小長度,當設計無規定時,應符合本規范附錄一的規定。

第2.4.2條安裝節流件所規定的最小直管段,其內表面應清潔、無凹坑。

第2.4.3條在節流件的上游側安裝溫度計時,溫度計與節流件間的直管距離應符合下列規定:

一、當溫度計套管直徑小于或等于0.03倍工藝管道內徑時,不小于5(或3)倍工藝管道內徑。

二、當溫度計套管的直徑在0.03到0.13倍工藝管道內徑之間時,不小于20(或10)倍工藝管道內徑。

注:采用括號內的數字時,流量的附加極限相對誤差為±0.5%。

第2.4.4條在節流件的下游側安裝溫度計時,溫度計與節流件間的直管距離不應小于5倍工藝管道內徑。

第2.4.5條夾緊節流件用的法蘭的安裝應符合下列規定:

一、法蘭與工藝管道焊接后管口與法蘭密封面應平齊。

二、法蘭面應與工藝管道軸線相垂直,垂直度允許偏差為1度。

三、法蘭應與工藝管道同軸,同軸度允許偏差不得超過下式規定:

t≤0.015D(1/β-1)(2.4.5)

式中:t—同軸度允許偏差

D—工藝管道內徑

β一工作狀態下節流件的內徑與工藝管道內徑之比

四、采用對焊法蘭時,法蘭內徑必須與工藝管道內徑相等。

第2.4.6條節流裝置在水平和傾斜的工藝管道上安裝時,取壓口的方位應符合下列規定:

一、測量氣體和液體流量時,符合本規范第2.3.6條的一和二款的規定。

二、測量蒸汽流量時,在工藝管道的上半部與工藝管道水平中心線成0~45度夾角的范圍內。

第2.4.7條孔板或噴咀采用單獨鉆孔的角接取壓時,應符合下列規定:

一、上、下游側取壓孔的軸線,分別與孔板或噴咀上,下游側端面間的距離應等于取壓孔直徑的一半;

二、取壓孔的直徑宜在4~10毫米之間,上、下游側取壓孔的直徑應相等;

三、取壓孔的軸線,與孔板或噴咀上、下游側端面形成的夾角應小于或等于3度。

第2.4.8條孔板采用法蘭取壓時,應符合下列規定:

一、上、下游側取壓孔的軸線,分別與孔板上、下游側端面間的距離應等于25.4±0.8毫米;

二、取壓孔的直徑宜在6~12毫米之間,上、下游側取壓孔的直徑應相等;

三、取壓孔的軸線,應與工藝管道軸線相垂直。

第2.4.9條孔板采用D和D/2取壓時,應符合下列規定:

一、上游側取壓孔的軸線與孔板上游側端面間距離應等于D±0.1D;下游側取壓孔的軸線與孔板上游側端面間的距離應等于:

當β≤0.6時,0.5D±0.02D;

當β>0.6時,0.5D±0.01D。

二、取壓孔的軸線,應與工藝管道軸線相垂直,上、下游側取壓孔的直徑應相等。

第2.4.10條用均壓環取壓時,取壓孔應在同一截面上均勻設置,且上、下游側取壓孔的數量必須相等。

第2.4.11條測量蒸汽流量設置冷凝器時,兩個冷凝器的安裝標高必須一致。

第2.4.12條皮托管、文丘利式皮托管和均速管等流量檢測元件的取源部件的軸線,必須與工藝管道軸線垂直相交;其上、下游側直管段的最小長度應符合儀表安裝使用說明書的規定。

第五節物位取源部件

第2.5.1條物位取源部件的安裝位置,應選在物位變化靈敏,且不使檢測元件受到物料沖擊的地方。

第2.5.2條內浮筒液面計及浮球液面計采用導向管或其他導向裝置時,導向管或導向裝置必須垂直安裝;并應保證導向管內液流暢通。

第2.5.3條雙室平衡容器的安裝應符合下列規定:

一、安裝前應復核制造尺寸,檢查內部管路的嚴密性;

二、應垂直安裝,其中心點應與正常液位相重合。

第2.5.4條單室平衡容器的安裝應符合下列規定:

一、平衡容器宜垂直安裝;

二、安裝標高應符合設計規定。

第2.5.5條補償式平衡容器的安裝,當固定平衡容器時,應有防止因工藝設備的熱膨脹而被損壞的措施。

第2.5.6條安裝浮球液位報警器用的法蘭與工藝設備之間連接管的長度,應保證浮球能在全量程范圍內自由活動。

第六節分析取源部件

第2.6.1條分析取源部件的安裝位置,應選在壓力穩定、靈敏反映真實成分、具有代表性的被分析介質的地方。

第2.6.2條在水平和傾斜的工藝管道上安裝的分析取源部件,其安裝方位應符合本規范第2.3.6條的規定。

第2.6.3條被分析的氣體內含有固體或液體雜質時,取源部件的軸線與水平線之間的仰角應大于15度。

第三章 儀表盤(箱、操作臺)的安裝

第一節一般規定

第3.1.1條儀表盤(箱、操作臺)的安裝位置,應選在光線充足,通風良好,操作維修方便的地方。

第3.1.2條儀表盤(箱、操作臺)安裝在有振動影響的地方時,應采取減振措施。

第3.1.3條盤間及盤各構件間應連接緊密、牢固,安裝用的緊固件應有防銹層(鍍鋅、鍍鎳或烤蘭)。

第3.1.4條儀表盤(箱、操作臺)在安裝前應作檢查,并應符合下列規定:

一、盤面平整,內外表面漆層完好;

二、盤的外形尺寸和儀表安裝孔尺寸、盤上安裝的儀表和電氣設備的型號及規格符合設計規定。

第二節儀表盤(箱、操作臺)安裝

第3.2.1條儀表盤(操作臺)型鋼底座的制作尺寸,應與儀表盤(操作臺)相符,其直線度允許偏差為每米1毫米,當型鋼底座的總長超過5米時,全長允許偏差為5毫米。

第3.2.2條儀表盤(操作臺)的型鋼底座安裝時,其上表面應保持水平,水平方向的傾斜度允許偏差為每米1毫米,當型鋼底座的總長超過5米時,全長允許偏差為5毫米。

第3.2.3條儀表盤(操作臺)的型鋼底座應在二次抹面前安裝找正,其上表面應高出地面。

第3.2.4條儀表箱(板)、保溫箱、保護箱的安裝應符合下列規定:

一、應垂直、平正、牢固;

二、垂直度允許偏差為3毫米;箱(板)的高度大于1.2米時,垂直度允許偏差為4毫米;

三、水平方向的傾斜度允許偏差為3毫米。

第3.2.5條單獨的儀表盤(操作臺)的安裝應符合下列規定:

一、應垂直、平正、牢固;

二、垂直度允許偏差為每米1.5毫米;

三、水平方向的傾斜度允許偏差為每米1毫米。

第3.2.6條成排的儀表盤(操作臺)的安裝,除應符合本規范第3.2.5條的規定外,還應符合下列規定:

一、相鄰兩盤(操作臺)頂部高度允許偏差為2毫米;

二、當盤間的連接處超過兩處時,其頂部高度最大允許偏差為5毫米;

三、相鄰兩盤(操作臺)接縫處盤正面的平面度允許偏差為1毫米;

四、當盤間的連接超過5處時,盤正面的平面度最大允許偏差為5毫米;

五、相鄰兩盤(操作臺)間接縫的間隙,不大于2毫米。

第四章 儀表設備的安裝

第一節一般規定

第4.1.1條就地安裝儀表的安裝位置,應符合下列規定:

一、光線充足,操作和維修方便;不宜安裝在振動、潮濕、易受機械損傷、有強磁場干擾、高溫、溫度變化劇烈和有腐蝕性氣體的地方。

二、儀表的中心距地面的高度宜為1.2~1.5米。就地安裝的顯示儀表應安裝在手動操作閥門時便于觀察儀表示值的位置。

第4.1.2條儀表安裝前應外觀完整、附件齊全,并按設計規定檢查其型號、規格及材質。

第4.1.3條儀表安裝時不應敲擊及振動,安裝后應牢固、平正。

第4.1.4條設計規定需要脫脂的儀表,應經脫脂檢查合格后方可安裝。

第4.1.5條直接安裝在工藝管道上的儀表,宜在工藝管道吹掃后壓力試驗前安裝,當必須與工藝管道同時安裝時,在工藝管道吹掃時應將儀表拆下。儀表外殼上箭頭的指向應與被測介質的流向一致。儀表與工藝管道連接時,儀表上法蘭的軸線應與工藝管道軸線一致,固定時應使其受力均勻。

第4.1.6條直接安裝在工藝設備或管道上的儀表安裝完畢,應隨同工藝系統一起進行壓力試驗。

第4.1.7條儀表及電氣設備上接線盒的引入口不應朝上,以避免油、水及灰塵進入盒內,當不可避免時,應采取密封措施。

第4.1.8條儀表和電氣設備標志牌上的文字及端子編號等,應書寫正確、清楚。

第4.1.9條儀表及電氣設備的接線應符合下列規定:

一、接線前應校線并標號。

二、剝絕緣層時不應損傷線芯。

三、多股線芯端頭宜燙錫或采用接線片。采用接線片時,電線與接線片的連接應壓接或焊接,連接處應均勻牢固、導電良好。

四、錫焊時應使用無腐蝕性焊藥。

五、電纜(線)與端子的連接處應固定牢固,并留有適當的余度。

六、接線應正確,排列應整齊、美觀。

七、儀表及電氣設備易受振動影響時,接線端子上應加彈簧墊圈。

八、線路補償電阻應安裝牢固,拆裝方便,其阻值允許誤差為±0.1歐姆。

第二節溫度儀表

第4.2.1條在多粉塵的工藝管道上安裝的測溫元件,應采取防止磨損的保護措施。

第4.2.2條熱電偶或熱電阻安裝在易受被測介質強烈沖擊的地方,以及當水平安裝時其插入深度大于1米或被測溫度大于700℃時,應采取防彎曲措施。

第4.2.3條表面溫度計的感溫面應與被測表面緊密接觸,固定牢固。

第4.2.4條壓力式溫度計的溫包必須全部浸入被測介質中,毛細管的敷設應有保護措施,其彎曲半徑不應小于50毫米,周圍溫度變化劇烈時應采取隔熱措施。

第三節壓力儀表

第4.3.1條測量低壓的壓力表或變送器的安裝高度,宜與取壓點的高度一致。

第4.3.2條就地安裝的壓力表不應固定在振動較大的工藝設備或管道上。

第4.3.3條測量高壓的壓力表安裝在操作崗位附近時,宜距地面1.8米以上,或在儀表正面加保護罩。

第四節流量儀表

第4.4.1條孔板和噴咀的安裝應符合下列規定:

一、孔板或噴咀安裝前應進行外觀檢查,孔板的入口和噴咀的出口邊緣應無毛刺和圓角,并按現行的國家標準《流量測量節流裝置的設計安裝和使用》的規定復驗其加工尺寸;

二、安裝前進行清洗時不應損傷節流件;

三、孔板的銳邊或噴咀的曲面側應迎著被測介質的流向;

四、在水平和傾斜的工藝管道上安裝的孔板或噴咀,若有排泄孔時,排泄孔的位置對液體介質應在工藝管道的正上方,對氣體及蒸汽介質應在工藝管道的正下方;

五、孔板或噴咀與工藝管道的同軸度及垂直度,應符合本規范第2.4.5條的規定;

六、環室上有“+”號的一側應在被測介質流向的上游側,當用箭頭標明流向時,箭頭的指向應與被測介質的流向一致;

七、墊片的內徑不應小于工藝管道的內徑。

第4.4.2條差壓計或差壓變送器正、負壓室與測量管路的連接必須正確。

第4.4.3條轉子流量計的安裝應呈垂直狀態,上游側直管段的長度不宜小于5倍工藝管道內徑,其前后的工藝管道應固定牢固。

第4.4.4條靶式流量計靶的中心,應在工藝管道的軸線上。

第4.4.5條渦輪流量計的前置放大器與變送器間的距離不宜大于3米。

第4.4.6條電磁流量計的安裝應符合下列規定:

一、流量計、被測介質及工藝管道三者之間應連成等電位,并應接地;

二、在垂直的工藝管道上安裝時,被測介質的流向應自下而上,在水平和傾斜的工藝管道上安裝時,兩個測量電極不應在工藝管道的正上方和正下方位置;

三、口徑大于300毫米時,應有專用的支架支撐;

四、周圍有強磁場時,應采取防干擾措施。

第4.4.7條橢圓齒輪流量計的刻度盤面應處于垂直平面內。

第五節物位儀表

第4.5.1條浮筒液面計的安裝應使浮筒呈垂直狀態。其安裝高度宜使儀表全量程的處為正常液位。

第4.5.2條用差壓計或差壓變送器測量液位時,儀表,安裝高度不應高于下部取壓口。

注:用雙法蘭式差壓變送器、吹氣法及利用低沸點液體汽化傳遞壓力的方法測量液位時,不受此規定限制。

第4.5.3條雙法蘭式差壓變送器毛細管的敷設應符合本規范第4.2.4條的規定。

第4.5.4條放射性同位素物位計的安裝應符合下列規定:

一、安裝前應制訂施工方案,并嚴格執行;

二、安裝中的安全防護措施必須符合現行的國家標準《放射防護規定》的規定;

三、在儀表安裝地點應有明顯的警戒標志。

第4.5.5條負荷傳感器的安裝應符合下列規定:

一、傳感器的安裝應呈垂直狀態,各個傳感器的受力應均勻;

二、當有沖擊性負載時應有緩沖措施。

第六節分析儀表

第4.6.1條預處理裝置應單獨安裝,并宜靠近傳送器。

第4.6.2條被分析樣品的排放管應直接與排放總管連接,總管應引至室外安全場所,其集液處應有排液裝置。

[NextPage]

第七節凋節閥、執行機構和電磁閥

第4.7.1條閥體上箭頭的指向應與介質流動的方向一致。

注:當有特殊要求時,可不受此規定限制。

第4.7.2條安裝用螺紋連接的小口徑調節閥時,必須裝有可拆卸的活動連接件。

第4.7.3條執行機構應固定牢固,操作手輪應處在便于操作的位置。

第4.7.4條執行機構的機械傳動應靈活,無松動和卡澀現象。

第4.7.5條執行機構連桿的長度應能調節,并應保證調節機構在全開到全關的范圍內動作靈活、平穩。

第4.7.6條當調節機構能隨同工藝管道產生熱位移時,執行機構的安裝方式應能保證其和調節機構的相對位置保持不變。

第4.7.7條氣動及液動執行機構的信號管應有足夠的伸縮余度,不應妨礙執行機構的動作。

第4.7.8條液動執行機構的安裝位置應低于調節器。當必須高于調節器時,兩者間最大的高度差不應超過10米,且管路的集氣處應有排氣閥,靠近調節器處應有逆止閥或自動切斷閥。

第4.7.9條電磁閥在安裝前應按安裝使用說明書的規定檢查線圈與閥體間的絕緣電阻。

第五章 儀表供電設備及供氣、供液系統的安裝

第一節供電設備

第5.1.1條裝前應檢查設備的外觀和技術性能并應符合下列規定:

一、繼電器、接觸器及開關的觸點,接觸應緊密可靠,動作靈活,無銹蝕、損壞;

二、固定和接線用的緊固件、接線端子,應完好無損,且無污物和銹蝕;

三、防爆設備、密封設備的密封墊、填料函,應完整、密封;

四、設備的電氣絕緣、輸出電壓值、熔斷器的容量以及備用供電設備的切換時間,應符合安裝使用說明書的規定;

五、設備的附件齊全,不應缺損。

第5.1.2條不宜將設備安裝在高溫、潮濕、多塵、有爆炸及火災危險、有腐蝕作用、振動及可能干擾其附近儀表等場所.當不可避免時,應采取相應的防護措施。

第5.1.3條設備的安裝位置應選在便于檢查、維修、拆卸,通風良好,且不影響人行和鄰近設備安裝與解體的場所。

第5.1.4條設備的安裝應牢固、整齊、美觀,設備位號、端子編號、用途標牌、操作標志及其他標記,應完整無缺,書寫正確清楚。

第5.1.5條檢查、清洗或安裝設備時,不應損傷設備的絕緣、內部接線和觸點部分。無特殊原因時,不應將設備上已密封的可調裝置及密封罩啟封。當必須啟封時,啟封后應重新密封,并做好記錄。

第5.1.6條固定設備時,應使設備受力均勻。

第5.1.7條盤上安裝的供電設備,其裸露帶電體相互間或與其他裸露導電體之間的距離,不應小于4毫米,當無法滿足時,相互間必須可靠絕緣。

第5.1.8條供電箱安裝在混凝土墻、柱或基礎上時,宜采用膨脹螺栓固定,并應符合下列規定:

一、箱體中心距地面的高度宜為1.3~1.5米;

二、成排安裝的供電箱,應排列整齊、美觀。

第5.1.9條金屬供電箱應有明顯的接地標記;接地線連接應牢固可靠。

第5.1.10條整流器在使用前應檢查其輸出電壓,電壓值應符合安裝使用說明書的規定。

第5.1.11條穩壓器在使用前應檢查其穩壓特性,電壓波動值應符合安裝使用說明書的規定。

第5.1.12條不間斷電源系統安裝完畢,應檢查其自動切換裝置的可靠性,切換時間及切換電壓值應符合設計規定。

第5.1.13條供電設備的帶電部分與金屬外殼間的絕緣電阻,用500伏兆歐表測量時,不應小于5兆歐。當安裝使用說明書中有特殊規定時,應符合其規定。

第5.1.14條供電系統送電前,系統內所有的開關,均應置于“斷”的位置,并應檢查熔斷器容量。

第二節供氣系統

第5.2.1條供氣管采用鍍鋅鋼管時,應用螺紋連接,連接處必須密封;纏繞密封帶或涂抹密封膠時,不應使其進入管內。采用無縫鋼管時可用焊接,焊接時焊渣不應落入管內。

第5.2.2條控制室內的供氣總管應有不小于1∶500的坡度,并在其集液處安裝排污閥,排污管口應遠離儀表、電氣設備及接線端子。裝在過濾器下面的排污閥與地面間,應留有便于操作的空間。

第5.2.3條供氣系統內安全閥的動作壓力應按規定值整定。

第5.2.4條空氣干燥器再生切換裝置的切換閥應清洗干凈,不應堵塞,動作應正確、靈活,并應按照規定的操作周期進行整定。

第5.2.5條供氣系統采用的管子、閥門、管件等,在安裝前均應進行清洗,不應有油、水、銹蝕等污物。

第5.2.6條供氣系統的配管應整齊、美觀,其末端和集液處應有排污閥。在水平干管上支管的引出口,應在干管的上方。

第5.2.7條供氣系統的壓力試驗,應符合本規范第八章第六節的規定。

第5.2.8條供氣系統安裝完畢后應進行吹掃,并應符合下列規定:

一、吹掃前,應將控制室供氣總管入口、分部供氣總入口和接至各儀表供氣入口處的過濾減壓閥斷開并敞口,先吹總管,然后依次吹各支管及接至各儀表的管路;

二、應使用符合儀表空氣質量標準、壓力為5×~7×帕(5~7千克力/)的壓縮空氣。

三、當排出的吹掃氣體內固體塵粒以及油、水等雜質的含量,不高于進入供氣系統前的含量時,即為吹掃合格。

第5.2.9條供氣系統吹掃完畢,控制室、現場供氣總管的入口閥和干燥器及空氣貯罐的入口、出口閥,均應有“未經許可不得關閉”的標志。

第5.2.10條供氣裝置使用前,應按設計規定整定供氣壓力值。

第三節供液系統

第5.3.1條本節規定僅適用于壓力不大于16×帕(16千克力/)的液壓調節供液系統的安裝。

第5.3.2條貯液箱的安裝位置應低于回液集管,回液集管與貯液箱上回液管接頭間的最小高差,宜為0.3~0.5米。

第5.3.3條油壓管路不應平行敷設在高溫工藝設備、管道的上方。與熱表面絕熱層間的距離,應大于150毫米。

第5.3.4條液壓泵的自然流動回液管的坡度不應小于1∶10,否則應將回液管的管徑加大。當回流落差較大時,為減少泡沫,應在集液箱之前安裝一個水平段或“U”型彎管。

第5.3.5條回液管路的各分支管與總管連接時,支管應順介質流動方向與總管成銳角連接。

第5.3.6條貯液箱及液壓管路的集氣處應有放空閥;放空管的上端應向下彎曲180度。

第5.3.7條供液系統用的過濾器,安裝前應檢查其濾網是否符合產品規定標準,并應清洗干凈。進口與出口方向不得裝錯,排污閥與地面間,應留有便于操作的距離。

第5.3.8條接至液壓調節器的液壓流體管路,不應有環形彎或曲折彎。

第5.3.9條液壓調節器與供液管和回液管連接時,應采用金屬耐壓軟管。

第5.3.10條供液系統內的逆止閥或閉鎖閥,在安裝前應清洗、檢查和試驗。

第5.3.11條供液系統的壓力試驗,應符合本規范第八章第六節的規定。

第5.3.12條供液系統應進行清洗,并應按設計及設備安裝使用說明書的規定進行調試,合格后方可使用。

第5.3.13條供液系統清洗完畢,液壓裝置的供液閥和回液閥以及執行器和總管之間的切斷閥,應有“未經許可不得關閉”的標志。

第六章 儀表用電氣線路的敷設

第一節一般規定

第6.1.1條電纜(線)敷設前,應做外觀及導通檢查,并用直流500伏兆歐表測量絕緣電阻,其電阻值不應小于5兆歐;當有特殊規定時應符合其規定。

第6.1.2條線路應按最短途徑集中敷設、橫平豎直、整齊美觀,不宜交叉。

第6.1.3條線路不應敷設在易受機械損傷、有腐蝕性介質排放、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的區域。當無法避免時,應采取保護或屏蔽措施。

第6.1.4條線路不應敷設在影響操作,妨礙設備檢修、運輸和人行的位置。

第6.1.5條當線路周圍環境溫度超過65℃時,應采取隔熱措施;處在有可能引起火災的火源場所時,應加防火措施。

第6.1.6條線路不宜平行敷設在高溫工藝設備、管道的上方和具有腐蝕性液體介質的工藝設備、管道的下方。

第6.1.7條線路與絕熱的工藝設備、管道絕熱層表面之間的距離應大于200毫米,與其他工藝設備、管道表面之間的距離應大于150毫米。

第6.1.8條架空敷設的線路從戶外進入室內時,應有防水措施。

第6.1.9條線路的終端接線處以及經過建筑物的伸縮縫和沉降縫處,應留有適當的余度。

第6.1.10條線路不應有中間接頭,當無法避免時,應在分線箱或接線盒內接線,接頭宜采用壓接;當采用焊接時應用無腐蝕性的焊藥。補償導線宜采用壓接。同軸電纜及高頻電纜應采用專用接頭。

第6.1.11條敷設線路時,不宜在混凝土梁、柱上鑿安裝孔,在防腐蝕的廠房內不應破壞防腐層。

第6.1.12條線路敷設完畢,應進行校線及標號,并按本規范第6.1.1條的規定,測量絕緣電阻。

第6.1.13條測量線路絕緣電阻時,必須將已連接上的儀表設備及元件斷開。

第6.1.14條在線路的終端處和地下人井處,應加標志牌;地下埋設的線路,應在其正上方地面上加標樁;標志牌和標樁應堅固、明顯、防腐蝕,其上的字跡應清晰、不易脫落。

第二節支架的安裝

第6.2.1條制作支架時應將材料矯正、平直。切口處不應有卷邊和毛刺。制作好的支架應牢固、平正、尺寸準確。

第6.2.2條安裝支架時,應符合下列規定:

一、在金屬結構上和混凝土構筑物的預埋件上,應采用焊接固定。

二、在混凝土上,宜采用膨脹螺栓固定。

三、在不允許焊接支架的工藝管道上,應采用“U”型螺栓或卡子固定。

四、在允許焊接支架的金屬工藝設備、管道上,可采用焊接固定。當工藝設備、管道與支架不是同一種材質或需要增加強度時,應預先焊接一塊與工藝設備、管道材質相同的加強板后,再在其上面焊接支架。

五、支架應固定牢固、橫平豎直、整齊美觀。在同一直線段上的支架間距應均勻。

六、支架安裝在有坡度的電纜溝內或建筑物構架上時,其安裝坡度應與電纜溝或建筑物構架的坡度相同;安裝在有弧度的設備或構架上時,其安裝弧度應與設備或構架的弧度相同。

第6.2.3條支架不應安裝在具有較大振動、熱源、腐蝕性液滴及排污溝道的位置;也不宜安裝在具有高溫、高壓、腐蝕性及易燃易爆等介質的工藝設備、管道以及能移動的構筑物上。

第6.2.4條水平安裝的匯線槽及保護管用的金屬支架間距宜為2米;在拐彎處、終端處及其他需要的位置可適當減小間距;垂直安裝時可適當增大間距。

第6.2.5條電纜支架間距宜為:當電纜水平敷設時為0.8米,垂直敷設時為1.0米。

第三節匯線槽的安裝

第6.3.1條制作好的匯線槽應平整,內部光潔、無毛刺,加工尺寸準確。

第6.3.2條匯線槽采用焊接連接時應牢固,不應有顯著變形。

第6.3.3條匯線槽采用螺栓連接或固定時,宜用平滑的半圓頭螺栓,螺母應在匯線槽的外側,固定應牢固。

第6.3.4條匯線槽的安裝應橫平豎直,排列整齊,其上部與天花板(或樓板)之間應留有便于操作的空間。垂直排列的匯線槽拐彎時,其彎曲弧度應一致。

第6.3.5條槽與槽之間、槽與儀表盤(箱)之間、槽與蓋之間、蓋與蓋之間的連接處,應對合嚴密。

第6.3.6條匯線槽安裝在工藝管架上時,宜在工藝管道的側面或上方。

注:對于高溫管道,不應在其上方。

第6.3.7條匯線槽拐直角彎時,其最小的彎曲半徑不應小于槽內最粗電纜外徑的10倍。

第6.3.8條當直接由匯線槽內引出電纜時,應用機械加工方法開孔,并采用合適的護圈保護電纜。

第6.3.9條匯線槽應有排水孔。

第6.3.10條匯線槽的直線長度超過50米時,宜采取熱膨脹補償措施。

第四節電纜(線)保護管的敷設

第6.4.1條保護管不應有變形及裂縫,其內部應清潔、無毛刺,管口應光滑、無銳邊。

第6.4.2條埋入混凝土內的保護管,管外不應涂漆。

第6.4.3條彎制保護管時,應符合下列規定;

一、保護管的彎成角度不應小于90度;

二、保護管的彎曲半徑:當穿無鎧裝的電纜且明敷設時,不應小于保護管外徑的6倍;當穿鎧裝電纜以及埋設于地下或混凝土內時,不應小于保護管外徑的10倍;

三、保護管彎曲處不應有凹陷、裂縫和明顯的彎扁;

四、單根保護管的直角彎不宜超過兩個。

第6.4.4條當保護管的直線長度超過30米或彎曲角度的總和超過270度時,應在其中間加裝拉線盒。

第6.4.5條保護管的兩端管口應帶護線箍或打成喇叭形。

第6.4.6條金屬保護管的連接應符合下列規定:

一、明敷設時宜采用螺紋連接,管端螺紋長度不應小于管接頭的。

二、埋設時宜采用套管焊接,管子的對口處應處于套管的中心位置;焊接應牢固,焊口應嚴密,并應做防腐處理。

三、鍍鋅管及薄壁管應采用螺紋連接。

四、在有爆炸和火災危險的場所,以及可能有粉塵、液體、蒸汽、腐蝕性或潮濕氣體進入管內的地方敷設的保護管,其兩端管口應密封。

五、保護管連接后應保證整個系統的電氣連續性。

第6.4.7條保護管與檢測元件或就地儀表之間,應用金屬軟管連接,并有防水彎。與就地儀表箱、分線箱、接線盒、拉線盒等連接時應密封,并用鎖緊螺母將管固定牢固。

第6.4.8條埋設的保護管應選最短途徑敷設,埋入墻或混凝土內時,離表面的凈距離不應小于15毫米。

第6.4.9條保護管應排列整齊、固定牢固。用管卡固定時,管卡間距應均勻。

第6.4.10條保護管有可能受到雨水或潮濕氣體浸入時,應在其可能積水的位置安裝排水設施。

第6.4.11條埋設的保護管與公路或鐵路交叉時,管頂埋入深度不應小于1米;與排水溝交叉時,離溝底凈距離不應小于0.5米;并應延伸出路基或排水溝外1米以上;與地下管道之間的凈距離,應符合本規范第6.5.12條的規定。

第6.4.12條穿墻保護管段(或保護罩)兩端延伸出墻面的長度,不應大于30毫米。

第6.4.13條穿過樓板(或平臺)繼續向前明敷設電纜的保護管段,宜高出樓板(或平臺)1米。

第6.4.14條埋設的保護管引出地面時,管口宜高出地面200毫米;當從地下引入落地式儀表盤(箱)時,宜高出盤(箱)內地面50毫米。

第6.4.15條敷設在電纜溝道內的保護管,不應緊靠溝壁。

第6.4.16條在戶外和潮濕場所敷設的保護管,引入分線箱或儀表盤(箱)時,宜從底部進入。

第6.4.17條現場分線箱的安裝,應符合下列規定:

一、周圍環境溫度不宜高于45℃;

二、到各檢測點的距離應適當,箱體中心距地面的高度宜為1.5米;

三、不應影響操作、通行和設備維修。

第6.4.18條拉線盒、接線盒和分線箱均應密封,分線箱應標明編號。

第6.4.19條采用硬質塑料管作保護管時,應符合下列規定:

一、彎管時加熱應均勻,管子不應有明顯變形與燒焦。

二、用套管加熱連接時,管子插入套管內的深度宜大于其外徑的1.5倍;當使用粘合劑連接時,應大于1.1倍。

三、支架的間距不宜大于1.5米,對直徑小于25毫米的管子不宜大于1米。

四、在管端及連接部件的兩側300毫米處應加以固定。

五、管的直線長度大于30米時,應采取熱膨脹補償措施。

六、與未絕熱的高溫工藝設備、管道表面間的距離,不應小于500毫米。當無法滿足要求時,應采取隔熱措施。

第6.4.20條采用混凝土排管作保護管時,應符合下列規定:

一、排管的內壁和管口應光滑;

二、排管應有不小于1∶1000的泄水坡;

三、排管對口連接時,相對兩孔中心線的偏差不宜大于5毫米;接口處應用水泥密封;

四、排管在改變方向、分支及進出口處,應筑電纜井,并應墊砂;

五、埋入地下的深度及與地下管道之間的凈距離,應符合本規范第6.4.11條的規定;埋在人行道下時不應小于500毫米;

六、排管上表面宜涂紅色耐腐蝕的顏料作為明顯標記。

第五節電纜的敷設

第6.5.1條敷設電纜時的環境溫度不應低于下列規定:

一、交鏈聚乙烯電纜0℃。

二、低壓塑料電纜-20℃。

三、橡皮及聚氯乙烯保護套橡皮絕緣電纜-15℃。

四、裸鉛包橡皮絕緣電纜-20℃。

五、其它外護套層橡皮絕緣電纜-7℃。

第6.5.2條敷設電纜應合理安排,不宜交叉;敷設時應防止電纜之間及電纜與其他硬物體之間的摩擦;固定時,松緊應適度。

第6.5.3條塑料絕緣、橡皮絕緣多芯電纜的彎曲半徑,不應小于下列規定值:

一、有鎧裝的電纜為其外徑的10倍;

二、無鎧裝的電纜為其外徑的6倍。

第6.5.4條儀表信號電纜(線)與電力電纜(線)交叉敷設時,宜成直角;當平行敷設時,其相互間的距離應符合設計規定。

第6.5.5條在同一匯線槽內的不同信號、不同電壓等級的電纜,應分類布置;對于交流儀表電源線路和安全聯鎖線路,應用隔板與無屏蔽的儀表信號線路隔開敷設。

第6.5.6條電纜引入或引出建筑物、隧道、地面,穿過鐵路、公路、溝渠、樓板、墻壁時,應安裝一段保護管,保護管的安裝,應符合本規范第6.4.11、6.4.12、6.4.13和6.4.14條的規定。

第6.5.7條電纜沿支架或在匯線槽內敷設時,應在下列各處固定牢固:

一、當電纜傾斜坡度超過45度或垂直排列時,在每一個支架上。

二、當電纜傾斜坡度不超過45度且水平排列時,在每隔1~2個支架上。

三、在線路拐彎處和補償余度兩側以及保護管兩端的第一、二兩個支架上。

四、在引入儀表盤(箱)、供電盤(箱)前300~400毫米處。

五、在引入接線盒及分線箱前150~300毫米處。

第6.5.8條數條匯線槽垂直分層安裝時,電纜應按下列規定順序從上至下排列:

一、儀表信號線路;

二、安全聯鎖線路;

三、儀表用交流和直流供電線路。

第6.5.9條明敷設的儀表信號線路與具有強磁場和強靜電場的電氣設備之間的凈距離,宜大于1.5米;當采用屏蔽電纜或穿金屬保護管以及在匯線槽內敷設時,宜大于0.8米。

第6.5.10條電纜直接埋地敷設時,其上下應鋪100毫米厚的砂子,砂子上面蓋一層磚或混凝土護板,復蓋寬度應超過電纜邊緣兩側50毫米;電纜應埋在凍土層以下,當無法滿足要求時,應采取防止損壞電纜的措施,但埋入深度不應小于700毫米。

第6.5.11條直接埋地敷設的電纜與建筑物地下基礎間的最小凈距離宜為1.6米,與電力電纜間的最小凈距離應為0.5米。

第6.5.12條直接埋地敷設的電纜不應沿任何地下管道的上方或下方平行敷設。當沿地下管道兩側平行敷設或與其交叉時,最小凈距離應符合下列規定:

一、與易燃、易爆介質的管道平行時為1.0米,交叉時為0.5米。

二、與熱力管道平行時為2.0米,交叉時為0.5米,當電纜周圍土壤溫升超過10℃時,應采取隔熱措施。

三、與水管道或其他工藝管道平行或交叉時均為0.5米。

第6.5.13條電纜在隧道或溝道內敷設時,應敷設在支架上或匯線槽內。當電纜進入建筑物后,電纜溝道與建筑物間應隔離密封。

第6.5.14條電纜敷設后,兩端應做電纜頭。

第6.5.15條制作電纜頭時,絕緣帶應干燥、清潔、無折皺、層間無空隙,抽出屏蔽接地線時,不應損壞絕緣;在潮濕或有油污的場所,應有相應的防潮、防油措施。

第六節補償導線和電線的敷設

第6.6.1條補償導線應穿保護管或在匯線槽內敷設,不應直接埋地敷設。

第6.6.2條當補償導線和測量儀表之間不采用切換開關或冷端溫度補償器時,宜將補償導線直接和儀表連接。

第6.6.3條當補償導線進行中間和終端接線時,嚴禁接錯極性。

第6.6.4條補償導線不應與其他線路在同一根保護管內敷設。

第6.6.5條電線宜穿保護管敷設。

第6.6.6條補償導線和電線穿管前應清掃保護管,穿管時不應損傷導線。

第6.6.7條儀表信號線路、儀表供電線路、安全聯鎖線路、本質安全型儀表線路以及有特殊要求的儀表信號線路,應分別采用各自的保護管。

第七節儀表盤(箱、架)內的配線

第6.7.1條儀表盤(箱、架)內的線路可敷設在小型匯線槽內,也可明敷設;當明敷設時,電纜、電線束應用由絕緣材料制成的扎帶扎牢,扎帶間距宜為100毫米。

第6.7.2條電線的彎曲半徑不應小于其外徑的3倍。

第6.7.3條本質安全型儀表的信號線和非本質安全型儀表的信號線應加以分隔。當儀表有特殊要求時,應按儀表安裝使用說明書的規定進行配線。

第6.7.4條儀表盤(箱、架)內的線路不應有中間接頭,其絕緣護套不應有損傷。

第6.7.5條儀表盤(箱、架)內端子板兩端的線路,均應按施工圖紙標號。

第6.7.6條每一個接線端上最多允許接兩根芯線。

第6.7.7條接線端子板的安裝應牢固;當其在儀表盤(箱、架)底部時,距離基礎面的高度宜為250毫米。在頂部或側面時,與盤(箱、架)邊緣的距離宜為100毫米。多組接線端子板并列安裝時,其間隔凈距離宜為200毫米。

第6.7.8條剝去外部護套的橡皮絕緣芯線及接地線、屏蔽線,應加設絕緣護套。

第6.7.9條導線與接線端子板、儀表、電氣設備等連接時,應留有適當余度。

第七章 電氣防爆和接地

第一節防爆

第7.1.1條本節規定不適用于礦井井下和制造、使用、貯存爆炸物質的場所。

第7.1.2條安裝在爆炸和火災危險場所的儀表、電氣設備和材料,必須具有符合現行國家或部頒防爆質量標準的技術鑒定文件和“防爆產品出廠合格證書”;其外部應無損傷和裂紋。

第7.1.3條當匯線槽或電纜溝道通過不同等級的爆炸和火災危險場所的分隔間壁時,在分隔間壁處必須做充填密封。

第7.1.4條敷設在爆炸和火災危險場所的電纜(線)保護管,應符合下列規定:

一、保護管之間及保護管與接線盒、分線箱、拉線盒之間,應采用圓柱管螺紋連接,螺紋有效嚙合部分應在6扣以上,螺紋處宜涂導電性防銹脂,并用鎖緊螺母鎖緊,不宜纏麻、涂鉛油。連接處應保證良好的電氣連續性;

二、保護管穿過不同等級爆炸和火災危險場所的分隔間壁時,分界處必須用防爆管件做充填密封;

三、保護管與現場儀表、檢測元件、電氣設備、儀表箱、分線箱、接線盒及拉線盒連接時,應安裝隔爆密封管件并做充填密封;密封管件與儀表箱、分線箱、接線盒及拉線盒間的距離不應超過0.45米;密封管件與現場儀表、檢測元件和電氣設備間,應按其所在危險場所和區域的類、級別的不同,分別采用隔爆型、安全防爆型或防塵型金屬軟管連接,金屬軟管的長度不應超過0.45米;

四、全部保護管系統必須確保密封;

五、保護管應采用管卡固定牢固,不應采用焊接固定。

第7.1.5條線路沿工藝管架敷設時,其位置應在爆炸和火災危險性較小的一側;當工藝管道內爆炸和火災危險介質的密度大于空氣時,應在工藝管道的上方;反之,應在其下方。

第7.1.6條線路在現場接線或分線時,必須按危險場所和區域的類、級別的不同,分別采用防爆型或隔爆密閉型分線箱或接線盒,接線必須牢固可靠,接觸良好,并應加防松和防拔脫裝置。

第7.1.7條采用正壓通風防爆儀表箱的通風管必須保持暢通,且不宜安裝切斷閥。

第7.1.8條采用正壓通風防爆的儀表箱,安裝后應保證箱內能維持不低于設計規定的壓力值;當有低壓力聯鎖或報警裝置時,其動作應準確、可靠。

第7.1.9條在爆炸和火災危險場所安裝的儀表箱、分線箱、接線盒及防爆儀表、電氣設備引入電纜時,應采用防爆密封填料函進行密封;外殼上多余的孔應做防爆密封。

第7.1.10條在爆炸和火災危險場所安裝的儀表箱以及儀表和電氣設備,應有“電源未切斷不得打開”的標志。

第7.1.11條本質安全型儀表的安裝和線路敷設,除應按本規范第7.1.2、7.1.3、7.1.5條和第7.1.4條二款的規定執行外,尚應符合下列規定:

一、本質安全線路和非本質安全線路,不應共用一根電纜或穿同一根保護管。

二、當采用芯線無屏蔽的電纜或無屏蔽的電線時,兩個及其以上不同系列的本質安全線路,不應共用同一根電纜或穿同一根保護管。

三、本質安全線路敷設完畢,應采用50赫茲正弦交流電壓進行一分鐘的絕緣強度試驗,不應擊穿。試驗電壓值應符合下列規定:

1、本質安全線路對地之間為本質安全線路工作電壓值的兩倍。當其值小于500伏時為500伏。

2、本質安全線路與非本質安全線路之間為本質安全線路工作電壓值與非本質安全線路工作電壓值之和的兩倍加1000伏。當其值小于1500伏時為1500伏。

四、本質安全線路及其附件,應具有耐久性蘭色標記。

五、本質安全線路與非本質安全線路在同一匯線槽或同一溝道內敷設時,應用接地的金屬隔板或具有足夠耐壓強度的絕緣板隔離;或分開排列敷設,其間距應大于50毫米并分別固定牢固。

六、本質安全線路與非本質安全線路共用一個分線箱時,本質安全線路與非本質安全線路接線端子之間,應用接地的金屬板隔開。

七、儀表盤(箱、架)內的本質安全線路與非本質安全線路所使用的接線端子板帶電部分相互間的距離不應小于50毫米;當不能滿足要求時,應用沿板面的延長距離不小于50毫米的絕緣板隔離;線路應走各自的路徑,分開敷設,綁扎牢固。

八、凡有本質安全線路的儀表盤(箱、架)內的配線,線路的最末一個綁扎固定點離儀表或端子板間的距離,應盡可能短,端子上宜加絕緣蓋板。

九、儀表盤(箱、架)以及本質安全線路等的接地端子與接地線的連接應牢固,并應加防松和防拔脫裝置。

十、本質安全關聯設備(如各種類型的安全柵、電流隔離器等)的安裝位置應在安全場所一側,并應可靠接地。

十一、采用屏蔽電纜(線)時,屏蔽層不應接到電路接地式安全柵(如并聯二極管安全柵等)的接地端子上。

十二、線路敷設完畢,回路內線路的電阻和設備的電阻的總值,不應超過儀表最大負載電阻值。

十三、本質安全線路內的接地線和屏蔽連接線,應有絕緣層。

十四、本質安全線路不應受到其他電路的強電磁感應和強靜電感應;線路的長度和敷設形式應符合儀表安裝使用說明書的規定。

十五、不同系列的本質安全型儀表及本質安全關聯設備,必須經國家有關部門鑒定,確認其技術性能具有相容性,并取得設計單位的同意后,方可相互代替。

十六、本質安全產品防爆合格證編號后有“×”字樣者,禁止使用鎘、鋅、鎂、鋁材質及其鍍層的金屬件作為電氣連接件、緊固件、導電體和接地體。

第二節接地

第7.2.1條在正常情況下不帶電但有可能接觸到危險電壓的裸露金屬部件,均應做保護接地。本質安全型儀表金屬外殼當儀表使用說明書無接地規定時,不做保護接地,當規定接地時,應直接與其關聯設備接地的接地極連接。

第7.2.2條保護接地可接到電氣工程低壓電氣設備的保護接地網上,連接應牢固可靠,不應串聯接地。

第7.2.3條保護接地的接地電阻值應符合設計規定。

第7.2.4條在建筑物上安裝的匯線槽及電纜(線)保護管,當設計不規定只能一點接地時,可以多點接地。

第7.2.5條信號回路接地與屏蔽接地可共用一個單獨的接地極。同一信號回路或同一線路的屏蔽層,只能有一個接地點。接地電阻值應符合設計規定。

第7.2.6條信號回路的接地點應在顯示儀表側,當采用接地型熱電偶和檢測部分已接地的儀表時,不應再在顯示儀表側接地。

第7.2.7條屏蔽電纜(線)屏蔽層的接地應符合本規范第7.2.6條的規定;同一線路的屏蔽層應具有可靠的電氣連續性。

第7.2.8條當有防干擾要求時,多芯電纜中的備用芯線應在一點接地。屏蔽電纜的備用芯線與電纜屏蔽層,應在同一側接地。

第7.2.9條儀表盤(箱、架)內的保護接地、信號回路接地、屏蔽接地和本質安全型儀表系統接地,應分別接到各自的接地母線上;各接地母線,各接地總干線、分干線之間,應彼此絕緣。

第7.2.10條分線箱的接地應符合下列規定:

一、非本質安全線路分線箱的接地,應接到保護接地網或已接地的鋼結構上。

二、本質安全線路分線箱的接地,應接到信號接地干線或接地式安全柵的接地母線上。

三、本質安全線路與非本質安全線路共用一個分線箱時,應將本質安全系統接地母線、非本質安全系統接地母線及分線箱外殼接地線三者,互相絕緣地接至各自的接地干線上。

第7.2.11條本質安全線路本身不接地,但儀表功能要求接地時,應按儀表安裝使用說明書的規定執行。

第7.2.12條本質安全型儀表系統的接地,宜采用獨立的接地極或接至信號接地極上,其接地電阻值應符合設計規定。

第7.2.13條接地線的顏色應符合設計規定。

第八章 儀表用管路的敷設

第一節一般規定

第8.1.1條管路敷設的位置,應按現場情況決定,不宜敷設在有礙檢修、易受機械損傷、腐蝕、振動及影響測量之處。

第8.1.2條管路不宜直接埋地敷設。必須直接埋地時,應經試壓合格和防腐處理后方可埋入。直接埋地的管路連接時必須采用焊接,在穿過道路及進出地面處應穿保護管。

第8.1.3條管路敷設前,管內應清掃干凈,需要脫脂的管路,應經脫脂檢查合格后再進行敷設。

第二節管路的敷設

第8.2.1條測量管路在滿足測量要求的條件下,應按最短路徑敷設。

第8.2.2條測量管路沿水平敷設時,應根據不同的介質及測量要求,有1∶10~1∶100的坡度,其傾斜方向應保證能排除氣體或冷凝液。當不能滿足要求時,應在管路的集氣處安裝排氣裝置,集液處安裝排液裝置。

第8.2.3條管路在穿墻或過樓板處,應加裝保護管段或保護罩,管子的接頭不應在保護管段或保護罩內。穿過不同等級的爆炸和火災危險場所以及有毒廠房的分隔間壁時,保護管段或保護罩應密封。

第8.2.4條當管路與高溫工藝設備、管道連接時應采取補償熱膨脹的措施。

第8.2.5條測量差壓用的正壓管及負壓管應敷設在環境溫度相同的地方。

第8.2.6條管纜的敷設應符合下列規定:

一、外觀不應有明顯的變形和損傷;

二、敷設管纜時的環境溫度不應低于產品規定的最低允許溫度;

三、敷設時,應防止管纜受機械損傷及交叉摩擦;

四、敷設后的管纜應留有適當的余度。

第8.2.7條管路與工藝設備、管道或建筑物表面間的距離不宜小于50毫米。油及易燃、易爆介質的管路與熱表面間的距離不宜小于150毫米,且不應平行敷設在其上方。當管路需要絕熱時,應適當增大距離。

第三節彎管及連接

第8.3.1條金屬管子的彎制宜采用冷彎。高壓管宜一次彎成。

第8.3.2條管子的彎曲半徑宜符合下列要求:

一、金屬管:不小于管子外徑的3倍。

二、塑料管:不小于管子外徑的4.5倍。

第8.3.3條管子彎制后,應無裂紋和凹陷。

第8.3.4條當高壓管路分支時,應采用三通連接。三通的材質必須與管路相同。

第8.3.5條管子連接時,其軸線應一致。

第8.3.6條直徑小于10毫米的銅管,宜采用卡套式中間接頭連接。也可以采用承插法或套管法焊接。承插法焊接時,其插入方向應順著介質流向。

第8.3.7條鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,連接用的管件也應采用鍍鋅件。

[NextPage]

第四節管路的固定

第8.4.1條管子應采用管卡固定在支架上。當管子與支架間有頻繁的相對運動時,應在管子與支架間加木塊或軟墊。成排敷設的管路,間距均應一致。

第8.4.2條支架的制作和安裝,除應符合本規范第六章第二節的規定外,還應滿足管路坡度的要求。

第8.4.3條管路支架的間距宜符合下列規定:

一、鋼管

水平敷設:1~1.5米;

垂直敷設:1.5~2米。

二、銅管、鋁管、塑料管及管纜:

水平敷設:0.5~0.7米;

垂直敷設:0.7~1米。

三、需要絕熱的管路,應適當縮小支架間距。

第8.4.4條不銹鋼管固定時,不應與碳鋼直接接觸。

第五節儀表盤(箱、架)內的配管

第8.5.1條管路應敷設在不妨礙操作和維修的位置。

第8.5.2條管路應集中成排敷設,做到整齊、美觀,固定牢固。

第8.5.3條管路與線路及盤(箱)壁之間應保持一定的距離。

第8.5.4條管子與儀表連接時,不應使儀表承受機械應力。

第8.5.5條管路與玻璃管微壓計連接時,應采用軟管。管路與軟管的連接處,應高出儀表接頭150~200毫米。

第8.5.6條當管路引入安裝在有爆炸和火災危險、有毒及有腐蝕性介質場所的儀表盤(箱)時,其引入孔處應密封。

第六節儀表用管路系統的壓力試驗

第8.6.1條敷設完畢的管路,必須無漏焊、堵塞和錯接的現象。

第8.6.2條管路系統的壓力試驗,宜采用液壓;當試驗壓力小于16×帕(16千克力/)且管路內介質為氣體時,可采用氣壓進行。

第8.6.3條液壓試驗壓力為1.25倍設計壓力,當達到試驗壓力后,停壓5分鐘,無泄漏為合格。

第8.6.4條氣壓試驗壓力為1.15倍設計壓力,當達到試驗壓力后,停壓5分鐘,壓力下降值不大于試驗壓力的1%為合格。

第8.6.5條當工藝系統規定進行真空度或泄漏量試驗時,其內的儀表管路系統應隨同工藝系統一起進行試驗。

第8.6.6條液壓試驗介質應用潔凈的水,當管路材質為奧氏體不銹鋼時,水的氯離子含量不得超過0.0025%。試驗后應將液體排凈。在環境溫度5℃以下進行試驗時,應采取防凍措施。

第8.6.7條氣壓試驗介質應用空氣或惰性氣體。

第8.6.8條壓力試驗用的壓力表應校驗合格,其精確度不應低于1.5級,刻度上限值宜為試驗壓力的1.5~2倍。

第8.6.9條壓力試驗過程中,若發現有泄漏現象,應泄壓后再修理。修理后,應重新試驗。

第8.6.10條壓力試驗合格后,宜在管路的另一端泄壓,檢查管路是否堵塞,并應拆除壓力試驗用的臨時盲板。

第九章 脫脂

第一節一般規定

第9.1.1條需要脫脂的儀表、調節閥、閥門和管子,必須按照設計規定進行脫脂處理。

第9.1.2條用于凈脫脂的有機溶劑內的含油量不應大于50毫克/升。含油量50~500毫克/升的溶劑可用于粗脫脂。含油量大于500毫克/升的溶劑必須經過再生處理合格后方可使用。

第9.1.3條脫脂溶劑可按下列原則選用:

一、工業用二氯乙烷,適用于金屬件的脫脂。

二、工業用四氯化碳,適用于黑色金屬、銅和非金屬件的脫脂。

三、工業用三氯乙烯,適用于黑色金屬和有色金屬的脫脂。

四、工業酒精(濃度不低于95.6%),適用于要求不高的儀表、調節閥、閥門和管子的脫脂,也可作為脫脂件的補充擦洗液用。

五、濃度為98%的濃硝酸,適用于工作介質為濃硝酸的儀表、調節閥、閥門和管子的脫脂。

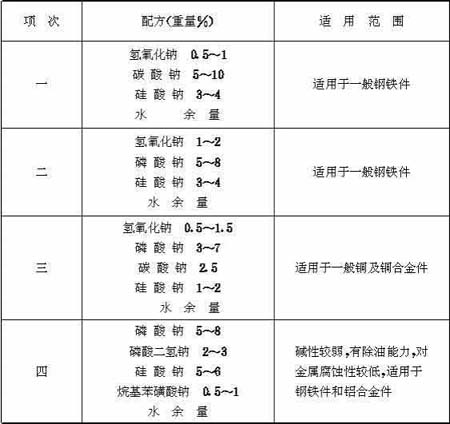

六、堿性脫脂液(配方見附錄二),適用于形狀簡單、易清洗的零部件和管子的脫脂。

第9.1.4條脫脂溶劑不得混合使用,且不得與濃酸、濃堿接觸。

第9.1.5條采用四氯化碳和二氯乙烷、三氯乙烯脫脂時,脫脂件應干燥、無水分。

第9.1.6條接觸脫脂件的工具、量具及儀器,必須按脫脂件同樣的要求預先進行脫脂。

第9.1.7條儀表、調節閥、閥門和管子經脫脂后,必須封閉保存,安裝時必須保持干凈無油污。

第9.1.8條已由制造廠脫脂合格并封閉的儀表及附件,安裝時可不再脫脂,但應進行外觀檢查,如發現有油跡等有機雜質時,應重新脫脂。

第9.1.9條脫脂合格后的儀表和管路,在壓力試驗及儀表調校時,必須使用不含油脂的介質。

第9.1.10條脫脂溶劑必須妥善保管。脫脂后的廢液應妥善處理。

第二節脫脂方法

第9.2.1條有明顯油污或銹蝕的管子,應先清除油污及鐵銹后再進行脫脂。

第9.2.2條易拆卸的儀表、調節閥及閥門進行脫脂時,應將需脫脂的部件、附件及填料拆下一并放入脫脂溶劑中浸泡,浸泡時間為1~2小時。

第9.2.3條不易拆卸的儀表進行脫脂時,可采用灌注脫脂溶劑的方法,灌注后浸泡時間不應小于2小時。

第9.2.4條管子內表面脫脂時,可采用浸泡的方法,浸泡時間為1~1.5小時;也可采用白布浸蘸脫脂溶劑擦洗的方法,直至脫脂合格為止。

第9.2.5條采用擦洗法脫脂時,不應使用棉紗,應用不易脫落纖維的布和絲綢。脫脂后必須仔細檢查,嚴禁纖維附著在脫脂表面上。

第9.2.6條經過脫脂的儀表、調節閥、閥門和管子應進行自然通風或用清潔無油、干燥的空氣或氮氣吹干,直至無溶劑味為止。當允許用蒸汽吹洗時,可用蒸汽吹洗。

第三節檢驗

第9.3.1條儀表、調節閥、閥門和管子脫脂后,必須經檢驗合格。

第9.3.2條當采用直接法檢驗時,符合下列規定之一的應視為合格:

一、當用清潔干燥的白濾紙擦洗脫脂表面時,紙上應無油跡。

二、當用紫外線燈照射脫脂表面時,應無紫蘭熒光。

第9.3.3條當采用間接法檢驗時,符合下列之一規定者應視為合格:

一、當用蒸汽吹洗脫脂件時,盛少量蒸汽冷凝液于器皿內,放入數顆粒度小于1毫米的純樟腦,樟腦應不停旋轉。

二、當用濃硝酸脫脂時,分析其酸中所食有機物的總量,應不超過0.03%。

第十章 防護

第一節隔離與吹洗

第10.1.1條采用膜片隔離時,膜片式隔離器的安裝位置宜緊靠檢測點。

第10.1.2條采用隔離液隔離時,隔離器應垂直安裝。成對隔離器的安裝標高必須一致。

第10.1.3條隔離液應符合下列規定:

一、與被測介質不相互混合及溶解;

二、密度與被測介質相差較大,且有良好的流動性;

三、與被測介質不起化學反應;

四、被測介質處于正常工作條件時,隔離液不揮發,不蒸發。

第10.1.4條采用吹洗法隔離時,吹洗介質的入口應接近檢測點。吹洗用的介質(氣體或液體)應符合下列規定:

一、清潔干凈,不與被測介質起化學反應,不污染被測介質,在檢測點的溫度下不閃蒸;

二、能連續供給;

三、吹洗壓力略高于被測介質在工藝過程中可能達到的最高壓力;

四、吹洗流量穩定。

第二節伴熱與絕熱

第10.2.1條當采用蒸汽伴熱時,應符合下列規定:

一、蒸汽伴熱管路應采用單回路供汽和回水,不應串聯連接。

二、重伴熱的伴熱管路與測量管路應緊密接觸,輕伴熱的伴熱管路與測量管路間應留有間距。

三、伴熱管路的集液處應加排液裝置。

四、伴熱管路的連接宜焊接,固定時不應過緊,應能自由伸縮。

五、液面計、隔離器等處的伴熱管路,應采用活接頭連接。

第10.2.2條當采用電伴熱時,應符合下列規定:

一、電熱線在敷設前應進行外觀和絕緣檢查,絕緣電阻值不應小于1兆歐。

二、電熱線應均勻敷設,且緊貼管路,固定牢固。

三、敷設電熱線時,不應破壞絕緣層,芯線裸露部分應盡量短。

四、儀表箱內的電熱管(板)應安裝在箱底或后壁上。

五、儀表箱內的溫度調節裝置應安裝在側面箱壁上。

第三節涂漆

第10.3.1條碳鋼的管路、支架、儀表盤(箱、操作臺)底座、匯線槽以及需要防腐的保護管內、外壁無防腐層時,均應按設計規定涂漆。

第10.3.2條涂漆前應清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺及污物。

第10.3.3條涂漆施工的環境溫度宜為5~40℃。

第10.3.4條儀表管路面漆的涂刷,應在管路系統壓力試驗合格后進行。

第10.3.5條多層涂刷時,應在漆膜完全干燥后才能涂刷下一層。

第10.3.6條漆的涂層應均勻,無漏涂,漆膜附著應牢固。

第十一章 儀表調校

第一節一般規定

第11.1.1條儀表的單體調校宜在安裝前進行。

第11.1.2條儀表系統在使用前必須進行系統調試。

第11.1.3條儀表調校室應具備下列條件:

一、清潔、安靜、光線充足或有良好的工作照明,不應在振動大、灰塵多、噪音大、潮濕和有強磁場干擾的地方設置調校室;

二、室內溫度在10~35℃之間,空氣相對濕度不大于85%,無腐蝕性氣體;

三、有上、下水設施。

第11.1.4條儀表調校用電源應穩定。50赫芝220伏交流電源和48伏直流電源,電壓波動不應超過額定值的±10%;24伏直流電源,不應超過±5%。

第11.1.5條儀表調校用氣源應清潔,干燥,露點至少比最低環境溫度低10℃,氣源壓力應穩定,波動不應超過額定值的±10%。

第11.1.6條調校用標準儀器、儀表應具備有效的鑒定合格證書,其基本誤差的絕對值,不宜超過被校儀表基本誤差絕對值的。

第11.1.7條儀表的調校點應在全刻度范圍內均勻選取,其數量為:單體調校時不少于5點;系統調試時不少于3點。

第11.1.8條彈簧管壓力表、雙金屬溫度指示計經調校合格后,應加封印。

第二節單體調校

第11.2.1條被校儀表應外觀及封印完好,附件齊全,表內零件無脫落和損壞,銘牌清楚完整,型號、規格及材質符合設計規定。

第11.2.2條被校儀表在調校前,應按下列規定進行性能試驗:

一、電動儀表在通電前應先檢查其電氣開關的操作是否靈活可靠。電氣線路的絕緣電阻值,應符合國家儀表專業標準或儀表安裝使用說明書的規定。

二、被校儀表的阻尼特性及指針移動速度,應符合國家儀表專業標準或儀表安裝使用說明書的規定。儀表的指示和記錄部分應:

1、儀表的面板和刻度盤整潔清晰;

2、指針移動平穩,無摩擦、跳動和卡針現象;

3、記錄機構的劃線或打印點清晰,沒有斷線、漏打、亂打現象;

4、記錄紙上打印點的號碼(或顏色)與切換開關及接線端子板上標志的輸入信號的編號相一致。

三、報警器應進行報警動作性能試驗。

四、電動執行器、氣動執行器及氣動薄膜調節閥應進行全行程時間試驗。

五、調節閥應按本規范第2.1.6條規定進行閥體強度試驗。

六、有小信號切除裝置的開方器及開方積算器,應進行小信號切除性能試驗。

七、調節器應進行手動和自動操作的雙向切換試驗,具有軟手動功能的電動調節器還應進行下列試驗:

1、軟手動時,快速及慢速兩個位置輸出指示儀表走完全行程所需時間的試驗;

2、軟手動輸出為4.960伏(19.8毫安)時的輸出保持特性試驗;

3、軟、硬手動操作的雙向切換試驗。

第11.2.3條被校儀表或調節器應進行下列項目的精確度調校:

一、被校儀表應進行死區(即靈敏限)、正行程和反行程基本誤差及回差調校。

二、被校調節器應按下列要求進行:

1、手動操作誤差試驗;

2、電動調節器的閉環跟蹤誤差調校;氣動調節器的控制點偏差調校;

3、比例帶、積分時間、微分時間刻度誤差試驗;

4、當有附加機構時,應進行附加機構的動作誤差調校。

第三節系統調試

第11.3.1條系統調試應在工藝試車前且具備下列條件后進行:

一、儀表系統安裝完畢,管道清掃及壓力試驗合格,電纜(線)絕緣檢查合格,附加電阻配制符合要求;

二、電源、氣源和液壓源已符合儀表運行的要求。

第11.3.2條檢測系統的調試:應符合下列規定:

一、在系統的信號發生端(即變送器或檢測元件處)輸入模擬信號,檢查系統的誤差,其值不應超過系統內各單元儀表允許基本誤差平方和的平方根值;

二、當系統的誤差超過上述規定時,應單獨調校系統內各單元儀表及檢查線路或管路。

第11.3.3條調節系統的調試應符合下列規定:

一、按照設計的規定,檢查并確定調節器及執行器的動作方向;

二、在系統的信號發生端,給調節器輸入模擬信號,檢查其基本誤差、軟手動時的輸出保持特性和比例、積分、微分動作以及自動和手動操作的雙向切換性能;

三、用手動操作機構的輸出信號,檢查執行器從始點到終點的全行程動作。如有閥門定位器時,則應連同閥門定位器一起檢查。

第11.3.4條報警系統的調試應符合下列要求:

一、系統內的報警給定器及儀表、電氣設備內的報警機構,應按設計規定的給定值進行整定;

二、在系統的信號發生端輸入模擬信號,檢查其音響和燈光信號是否符合設計規定。

第11.3.5條聯鎖系統的調試應符合下列要求:

一、系統內的報警給定器及儀表、電氣設備內的報警機構的整定及試驗,應符合本規范第11.3.4條的規定;

二、聯鎖系統除應進行分項試驗外,還應進行整套聯動試驗。

第十二章 工程驗收

第一節試運行

第12.1.1條取源部件,儀表管路,儀表供電、供氣和供液系統,儀表和電氣設備及其附件,均已按設計和本規范的規定安裝完畢,儀表設備已經過單體調校合格后,即可進行試運行。

第12.1.2條儀表系統經調試完畢,并符合設計和本規范的規定,即為無負荷試運行合格。

第12.1.3條經無負荷試運行合格的儀表系統,已對工藝參數起到檢測、調節、報警和聯鎖作用,并經48小時連續正常運行后,即為負荷試運行合格。

第二節交工及驗收

第12.2.1條儀表系統經負荷試運行合格后,施工單位應向生產單位交工,生產單位應組織驗收。

第12.2.2條交工驗收時應交驗下列文件:

一、工程竣工圖;

二、隱蔽工程記錄;

三、孔板、噴咀、文丘利管及流量檢測元件安裝記錄;

四、電纜(線)絕緣電阻測定記錄;

五、接地電阻測定記錄;

六、管路壓力試驗、脫脂記錄;

七、高壓、高溫、低溫和特殊材料管路的管子、管件及閥門的材質合格證;

八、焊接高壓、高溫、低溫和特殊材料焊件的焊條合格證;

九、設計變更通知書,設備、材料代用單和合理化建議;

十、儀表設備交接清單;

十一、未完工程項目明細表;

附錄一孔板、噴嘴和文丘利管上下游側直管段的最小長度

附表1.1孔板和噴嘴上下游側直管段的最小長度

注:1、本表所列數字為管道內徑“D”的倍數;

2、本表括號外的數字為“附加極限相對誤差為零”的數值;括號內的數字為“附加極限相對誤差為±0.5%”的數值。

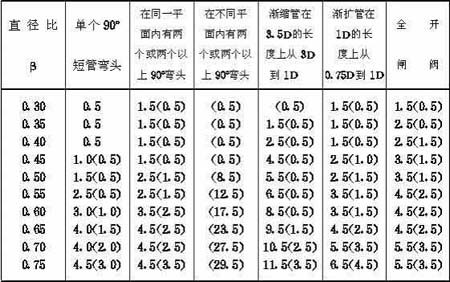

附表1.2文丘利管上下游側直管段的最小長度

注:1、本表所列數字為管道內徑“D”的倍數;

2、本表括號外及括號內的數字的說明同附表1.1的注2;

3、下游直管段長度為4倍喉徑的長度。

附錄二堿性脫脂液的配方及使用條件

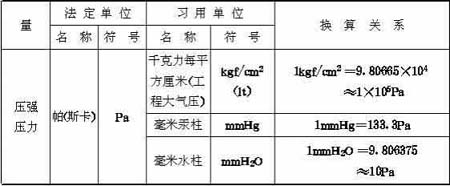

附錄三本規范所用法定計量單位與習用計量單位換算表