關于綜采放頂煤安全開采間題的認識

中 國 科 學 院 院 士 宋振騏

山東省煤管局總工程師 陳立良

山東礦業學院礦壓研究所 王春秋 劉先貴

[關鍵詞]放項煤綜采•采場結構模型•內應力場•資源回收率

進入七十年代,特別是最近兩年來,我國潞安、兗州等現代化礦務局放頂煤綜采工作面發展迅速,效益突出。放頂煤開采將成為我國煤礦厚煤層開采技術發展的重要(甚至是全局性)方向的認識,已經逐漸被人們接受,厚煤層放頂煤開采技術發展的高潮已經到來,為了防止一轟而上,克服盲目性,盡可能減少偏頗和失誤,加強放頂煤有關開采技術(特別是放頂煤巖層活動和礦山壓力規律)的深入研究,為放頂煤開采合理條件選擇、合理巷道布置和開采程序設計、巷道支護和維護方式選擇、工作面回采工藝裝備特別是支架選型和阻抗力等參數設計等提供理論基礎已成為刻不容緩的任務。

1放頂煤綜采的實踐成果及發展關鍵

潞安礦務局王莊礦1989年應用綜放技術,目前采用雙運輸機、收尾梁支架低位放頂煤的工藝.平均月產超過20萬t,平均日產超過7000t,曾達到月產30萬t、日產15186t的高產水平,回采工效達到104t/工,工作面效率高達145t/工,實現了高產穩產的目標。

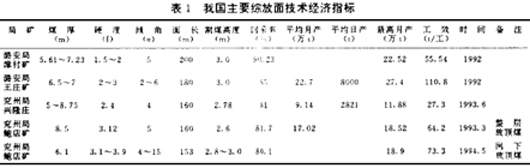

兗州礦務局自1989年由山東礦業學院礦壓研究所根據煤層賦存條件提出可放性論證報告后,局礦組成了綜放領導小組和工作組,在全國調研的基礎上從1992年6月開始實踐。目前,興隆莊、鮑店、南屯、東灘都有綜放工作面生產,并均達到了高產高效之目的。1993年全局綜放工作面平均月產超過18萬t,最高月產達240850t,平均日產都在7000t以上,直接噸煤成本下降13元,其下降幅度超過50%,回采工效提高一倍以上.有關高產高效綜放面的技術經濟指標如表1所示。兗州局綜放實踐在實現了高產高效目標的同時,還在擴大綜放條件和解決相應技術難題方面取得了下列突破性進展:

①已采頂分層網下綜放取得成功。

在網下綜放工作面巖層活動和支承壓力分布特征及規律、支架圍巖關系以及解決硬煤破碎等研究方面取得了重要的進展。

鮑店礦1303網下綜放工作面達到了穩產的目標.月產超過了19萬t.回收率超過了80%,成本比分層綜采下降5 0%.回采工效達70t/工.頂板運動狀況如圖1所示。網下綜放成功.提高了工作面回收率,為不出現內應力場(煤壁不能超前破壞)的煤層.厚度超過10m以上的特厚煤層以及直接頂不能隨移架及時冒落的煤層進行綜放。并實現高產、高效、高回收率的目標開辟了廣闊的前景。

②“孤島”煤綜放實現了安全、高產、高效的既定目標。

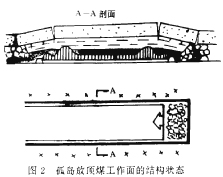

南屯礦“孤島”工作面綜放平均日產超過7000t的實踐證明,完全可以采用跳采程序安排采掘關系、實現在穩定的內應力場中送道解決回采工作面接續和巷道穩定問題,達到進一步提高采區回收率的目的。南屯礦“孤島”煤放頂煤工作面的結構狀態如圖2所示。

總之.經過數十個局礦綜放面開采實踐。可得到下列一些共識:

①采用綜采放頂煤技術開采厚煤層.是當前國內設備條件下實現高產高效的一個重要發展方向;

②采用綜放開采技術,減少了生產環節及輔助設備和較大幅度降低巷道掘進和維護工作量.減少了工作面個數.實現了煤礦井下的集中生產和安全生產;

③在弄清綜放而頂板活動規律和礦壓顯現規律的基礎上,通過采用正確的開采程序和回采工藝、優化開采設計等措施,是可以保證達到符合要求的回收率這一目標的;

④現有的安全技術措施對于防治瓦斯、降低煤塵以及抑制發火是有效的,安全能夠保證;

⑤相對分層綜采而言,綜放工作面對于煤層的厚度和傾角變化以及通過斷層等構造有更大的適應能力,因此比分層綜采更容易實現穩產的目的。在一定程度上可以說,放頂煤為厚度、傾角變化復雜的煤層開采機械化創造了前景。

當前推廣綜放工作必須回答的兩個關鍵問題:一個是保證安全開采的條件問題;一個是實現高產高效并保證較高回收率的條件問題。

研究和實踐證明,綜放工作面安全高產以及保證較高回收率是有條件的.包括相應的煤層和頂底板條件、相應的開采程度和巷道布置,相應巷道和回采工作面支護(包括支護方式、支架形式和阻抗力等)以及放煤工藝等。目前我國有的綜放工作面,在沒有搞清采場支承壓力分布的情況下,錯誤的采用了煤柱護巷方案,造成了產量低、推進速度緩慢、巷道維護極端困難的惡性循環。有的工作面因為頂煤放不下來,被迫采用危險的架后爆破措施等情況。這都是因為對綜放條件缺乏認識,盲目從事的結果。

要正確回答保證高效益綜放條件問題,離開了具體煤層條件下,煤及巖層運動和礦山壓力分布顯現規律的研究,以及通過正確的開采決策進行控制可能性的研究,用“煤層硬”、“頂板堅硬”這些相互孤立的要素進行概括是不行的。同樣,實現安全開采.即不出現沖擊地壓、瓦斯煤層突出等重大事故的條件,也不能簡單的從“采高大,因此壓力大、危險大”等想象出發。只有在對放頂煤開采煤層及頂板活動規律和礦山壓力分布顯現特征。及通過正確的開采設計決策進行控制的可能性進行客觀分析之后,才能作出正確的結論。

2放頂煤綜采條件研究的采場結構模型

如前所述,什么條件適合“綜放”,并保證安全和達到高產高效的目標,不能用煤層硬度、開采深度及頂板等條件簡單的回答。必須抓住在該開采條件下,巖層運動和礦山壓力顯現特點及控制的可能性這個實質和關鍵.因此,建立符合客觀實際的綜放采場結構力學模型,是正確進行“綜放”條件研究的基礎。

提供回采工作面和巷道礦山壓力控制等開采設計決策及進行開采條件分析的完整采場結構模型所包含的內容如下:

①需控制的巖層結構組成及相應的結構參數(包括結構厚度及跨度等);

②結構邊界及相應的支承條件;

③支承反力的大小和分布。

正常開采情況下,煤壁的支承壓力作用下超前破壞的采場結構模型如圖3所示。

結構模型中需要控制的巖層范圍,一般由采空區已垮落的巖層組成的“直接頂”(圖3中a所示)和運動明顯影響采場礦壓顯現的“傳遞巖梁”所組成的“老頂”(圖3中b所示)等兩部分組成。

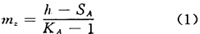

直接頂的厚度mi可由下式求出:

式中h為采高(工作面一次采出的煤層厚度),SA及KA分別為巖梁觸矸點的沉降值和該處己冒巖層的碎脹系數。

當老頂下位巖梁周期來壓步距C1和來壓完成時控頂距Lk處的頂板下沉量△hA已知時,可以按下式近似算出SA值代入式(1),推斷m2值。

對于未開始推進的工作面,當已知上覆各巖層分層厚度(依煤層柱狀或石門剖面圖),可按巖層失穩冒落的條件,由下向上逐層推出既采高h條件下的垮落巖層(即直接頂)總厚度mi值:

如各分層采高相同(hm=h),則當假頂完全壓實,即Kc≈1時,mnm=mc1,冒高值與開采頂分層時相同;但當假頂未壓縮,即kc = kA時,mnm = nmc1,第n分層的冒高是第一分層冒高值的n倍。可見開采下分層時,假頂的壓實情況對冒高值大小有重大影響。

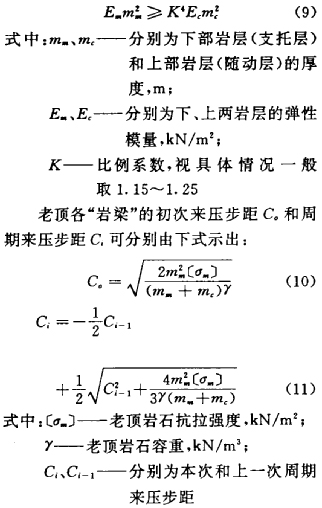

實踐證明,對于一般巖層覆蓋的采場,老頂總厚度大約為采高的4-6倍,老頂所包含的“傳遞巖梁”數目,一般不超過3個。組成老頂各“傳遞巖梁”的巖梁厚度為同時運動巖層的厚度之和。上下兩巖層同時運動的條件可由下式表示:

在生產現場,可以根據實測所得采場支架阻抗力或頂板下沉量隨工作面推進距離關系曲線直接推斷老頂巖梁數目及運動步距值。

老頂來壓時,直接頂和下位巖梁斷裂,破壞線深入煤壁前方,上覆巖層作用在煤(或巖)層上的“支承壓力”(或相對應的支承反力)明顯的分為兩個部分,是該采場條件下結構模型的重要特征.其中,處于“內應力場”(圖3中S1部分)中的煤體已經破壞,其承受的壓力大小由直接頂和老頂運動的作用力決定。顯然,當老頂來壓完成進入穩定狀態后,該部分煤體的支承反力只要平衡直接頂的作用力即可。分布于“外應力場”(圖3中S2部分)煤體上的支承壓力由上覆巖層的總體作用力所決定,其大小分布范圍受直接頂和老頂的影響較小。

當開采深度較小,或者煤層強度較高,支承壓力不足以超前破壞煤壁的情況下,采場的結構模型如圖4所示,即直接頂及老頂的斷裂破壞將在煤壁處發生,“內應力場”的范圍(S1)將趨于零。

目前,作為實用礦山壓力理論的核心—礦山壓力分布、礦山壓力顯現與上覆巖層(直接頂及老頂)運動間關系的理論研究已經取得重要成果,通過礦山壓力顯現推斷上覆巖層運動和支承壓力分布,實現對頂板活動和礦山壓力分布預測預報的“井下巖層動態觀測研究方法”,已有了廣泛的實踐基礎。在生產現場針對具體煤層和開采條件建立采場結構模型的工作已經進入到實用階段.

采場結構模型的類型和相應的結構參數確定之后,開采方法的選擇、開采參數確定等設計決策,也就有了科學的基礎。例如:知道直接頂的厚度m2及老頂下位巖梁的厚度mE1和來壓步距CE1就能夠按下列要求選擇綜采支架,排除推垮工作面和壓死支架等重大事故:

支架的允許縮量:εr>ΔhA

式中:Sr—支架支護面積=支架寬度 (B)×控頂距(Lk),m²;

ΔhA—下位巖梁裂斷來壓觸矸時的最大采場頂板下沉量,m;

Δhrmin—上位巖梁裂斷前計算或實測到的最小采場頂板下沉量;

ƒx—懸頂系數

同樣,知道了采場結構力學模型,為相鄰工作面準備的回采巷道位置、開采或準備的時間以及正確的維護方法,也不難確定。其中,屬于有內應力場的結構模型(如圖3所示),如果不出現底鼓等情況,則正確的設計決策分別為:

沿空留巷(圖3中1的位置):此時支架阻抗力最小需平衡直接頂的作用力,支架的可縮量應適應下位巖梁觸研并壓實的沉縮全過程。其最小值△hmin可由下式近似推出:

式中:S1—內應力場范圍,m;

B—巷道寬度,m;

d—老頂下位巖板側向裂斷寬度,一般接近推進方向來壓步距(C1)

煤柱護巷(即圖3中4的位置):此時巷道應在接近原始應力區的部位開掘,支護方式和支護阻力應按相應區域的巷道壓力設計。

在內應力場(即圖3中2的位置)掘巷:此條件下掘巷的時間必須在老頂運動基本穩定之后,支護方式應考慮內應力場煤體已經破壞的現實,支護阻抗力應不低于平衡直接頂作用力的要求,可縮量應能適應工作面推進至老頂來壓時的內應力場可能出現的最大巷道頂板下沉量。

顯然出現內應力場結構的條件下,要絕對避免在高應力區(即圖3中3的位置)開掘和維護回采巷道。在該處布置巷道,圍巖將承受超過原始應力(rH)的幾倍,不僅巷道維護困難,而且經常在掘進時引發沖擊地壓和瓦斯煤層突出等重大事故。

對于圖4所示不出現內應力場結構類型的采場,回采工作面控制設計以防止老頂動壓沖擊為前題,無需考慮煤壁片塌和直接頂破碎等事故。滿足此要求的支護阻抗能力,應保證在直接頂和下位巖梁來壓時完全平衡其作用力,即不出現安全閥開啟、頂板沉降的情況。在該條件下考慮巷道礦壓控制設計決策的基本原則是沿空送道或把巷道布置在支承壓力分布區域(一般不超過8-10m)之外的任何位置。掘進時間不受巖層運動限制。如果采用沿空留巷方案,則支護阻抗力應平衡垮落直接頂的作用力,壓縮量則必須適應老頂穩定過程中的全部巷道沉降量。

放頂煤綜采條件下的采場結構模型如圖5所示,與同一煤層分層開采條件下的結構模型相比有以下特點:

①由于采出煤層的厚度(采高hd加放出頂煤厚度hr)增加,冒落巖層總厚度即直接頂厚度(m2)將比分層開采大的多,具體值仍可按頂分層開采條件下的頂分層冒高即式(3)-(8)的推斷方法確定。

②頂煤的實際回收情況對采場結構組成狀態及相關參數的影響很大。有關結構運動對采場礦壓顯現的影響要比分層開采復雜得多。因此,采場礦壓顯現的規律性是頂煤回收率是否均衡可靠的一個重要標志。在放頂煤開采條件下,垮落的直接頂厚度(m2)與采空區殘留的浮煤高度(hf)間的關系可用式(13)表出:

③由于一次采出煤層厚度增加,出現內應力場的可能性及應力場所伸展的范圍都比分層開采條件下大得多。研究證明,內應力場范圍與一次采出的煤層厚度(hr+ hd)近似成正比。

針對放頂煤開采的采場結構模型特點,其開采設計決策應考慮下述原則:

a支架阻抗力的下限應能按平衡頂煤和直接頂同時運動的作用力;上限不超過對老頂下位巖梁(mE1)采取限定變形工作方案設計,即:

合力作用點距煤壁的距離,m

對于放頂煤支架,合理的工作狀態應保證合力作用點處于控頂區的中央,即Li =0. 5Lk。

b鑒于內應力場范圍的擴大,更有條件考慮在內應力場中掘進布置回采巷道,以解決采場巷道礦壓控制方案問題.

3提高放頂煤綜采回收率及實現條件

鑒于能保證均勻分層開采的煤層條件并不多,加之分層開采巷道煤柱損失不可避免,因此簡單的得出繚放采區回收率將低于分層綜采的結論是不正確的。相反,對于厚度有變化,特別是構造復雜的厚煤層,只要頂煤放出條件具備,開采設計決策正確,爭取綜放回收率高于分層開采是完全可能的。

在綜放實現安全開采的前提下,保證采場較高回收率的條件是:

①頂煤能破碎到由放煤口自由放出的程度,即煤層可放性好。

②直接頂板(特別是下位巖層)能隨頂煤的放出而及時冒落,并及時充填已放出的頂煤空間,即直接頂各巖層冒落性好,垮落步距小。

③采場支架選型及工況合理。

④放頂煤工藝正確,頂煤放出率高。

前兩條是前提和基礎,后兩條是實施的關鍵。

3.1頂煤破碎過程及實現的條件

具備可放性條件的煤層,頂煤的破壞一般將經歷在煤壁前方受支承壓力作用超前破壞,進入支架上方后,在頂板壓力作用下擠壓破壞和在移架過程中反復支撐破壞等三個發展過程。

煤壁前方出現壓力顯現隨老頂來壓而明顯變化的內應力場,是頂煤已超前破壞的標志.如果忽略煤層各分層間以及煤層與頂板間粘結力,不考慮頂煤(hr)和底煤(hd)邊界條件的差別,則可以用下式近似表達放頂煤開采條件下內應力場范圍和存在條件,即:

式中:H—開采煤層深度;

Kmax-最大應力集中系數,懸露巖層的范圍愈大,該值愈高。根據目前研究結果,Kmax在一般煤層和開采技術條件下.Kmax變化于1.8-2.6之間;

σc—煤層最弱分層的單向抗壓強度;

hr—可放出的頂煤厚度;

ε—考慮煤層結構影響的系數

在生產現場,可采用“動態法”在超前巷道中觀測老頂來壓前后支承壓力的顯現,判定內應力場的存在和范圍的大小。

對于不具備頂煤超前破壞的采場,有人建議采用預注水軟化煤層,超前爆破等措施,人為制造內應力場的辦法,以實現放頂煤開采。該建議由于工藝復雜,當前尚未見到實踐的實例。作者認為,在含高瓦斯煤層.需要沿頂板開掘專門巷道抽排瓦斯的條件下,綜合考慮上述措施是可行的。

頂板壓力對頂煤的擠壓破碎作用,只有在頂板運動(來壓),而且支架處于阻抗(限定變形)的工作狀態條件下才能發生。顯然.當頂板比較堅硬的條件下.在頂板處于相對穩定狀態的日常期間依靠頂板壓力破壞頂煤是不可靠的。因此不難得出,靠頂板壓力實現破煤的條件為:

①頂板(包括直接頂和老頂)強度較低,來壓步距很小的采場;

②已開采頂分層(頂板已經歷過一次破壞運動)的采場;

③支架的阻抗能力(包括初撐力及工作阻力)高,在日常和頂板來壓期間都能保持在“限定變形”狀態下(承載)工作。

在生產現場,放頂煤支架前后柱始終處于高承載狀態,由活柱縮量或支架阻力等壓力顯現表達的顯現規律沒有明顯周期性等是頂板擠壓破壞頂煤作用實現的標志。

頂煤在移架過程中.依靠反復支撐繼續剪切破壞頂煤是一個非常重要的過程。但是,只有當頂煤的前述兩個破壞過程已經實現的條件下,才能起到作用。支架阻抗力愈高,初撐力愈大(接近工作阻力),其作用的發揮效果愈好。

綜上所述可知,頂煤能否超前煤壁破壞是判別煤層可放性的基礎。只有煤壁前方出現壓力顯現隨老頂活動而明顯變化的“內應力場”,才有可能在不采取爆破等輔助性破煤措施的情況下,實現較高回收率的目標。實踐證明,當頂煤超前破壞不能實現(即無“內應力場”),特別是當頂板比較堅硬,不能隨頂煤放出而及時冒落的情況下,采用先開采頂分層,網下放頂煤的方案是十分有效的。采用該方案,可以通過在支架前上方打眼爆破松動后,依靠已經歷過一次運動的頂板壓力破碎頂煤,實現高回收率放煤的目的。

3. 2放煤工藝及支架工況的確定

在頂煤能氣破碎放出,頂板條件適宜的前提下,相適應的正確的合理的放煤工藝及與之相適應的支架選型和工作狀況的確定,是保證較高回收率的關鍵。

綜采放煤工藝包括放煤程序、放煤步距、放煤時間及放煤量的控制等。合理的放煤工藝的實現,與支架型式選擇、支架初撐力和工作阻力的確定,以及支架在采場的實際工作狀態緊密的聯系在一起。合理的放煤工藝應保證放煤過程中頂煤運動的連續性和規律性,保證直接頂板有規律的暴露(失去頂煤支承)和及時的冒落,見圖6-(a),保證支架及時有規律的承壓,并按要求的工作狀況控制頂板的運動和頂煤的活動。根據理論研究和實踐經驗的分析,可以歸納出符合上述要求的工藝原則為:

①要保持要求的安全割煤和移架放煤間距,防止出現圖6-(b)所示支架蹬空(上方頂煤放空),誘發端部漏頂事故。

②盡可能將放煤步距、移架步距與直接頂,特別是足夠厚度的下位巖層垮落步距統一起來。應當考慮研究移架步距與一次割煤步距不同步的放頂煤支架。

③采用依次連續跟進順序放煤,以保證盡可能的擴大已經啟動的放煤口寬度和已啟動的頂煤順向流動的連續性,保證直接頂板暴露和垮落的連續性和規律性。如果單口放煤不能滿足運輸機運出能力的要求,可以采用分段同時工作方案。應當避免采用隨意間隔開口分點放煤的工作程序。

放頂煤支架必須有足夠的工作阻力和盡可能高的初撐力,保證控制頂煤和頂板運動的需要。支架的工作阻力絕對不能小于平衡垮落的直接頂作用力的需要。目前,由于不少放頂煤工作面頂煤回收不盡、采空區不均勻堆積的浮煤對頂板結構組成和支承狀況的影響,實測出的支架阻抗力要比分層綜采低得多。必須指出,這個結果是靠老塘丟煤換來的,不能由此得出放頂煤綜采工作面支架阻抗力可以比分層綜采低的結論。

由圖6 - (a)可知,必須保證放頂煤支架在高承載(阻力高)和“高位態”(升架高度大.前后柱阻力和縮量相近)的狀況下工作。防止出現圖6- (b)所示支架上方蹬空和端部漏頂事故。實踐證明。對于采用低位放煤的四立柱支撐掩護式支架,使前后柱處于基本相同的高阻力狀態下工作,能保證在充分發揮頂板壓力破煤作用的同時,可靠的避免支架上方頂煤在移架前片塌的危險。保持“放煤漏斗”中軸線偏向采空區是防止端部漏頂的關鍵。目前,某些放頂煤綜采工作面以想象有利于放煤需要.人為降低后立柱高度和阻抗力的做法是不正確的。

在移架過程中保證支架前后柱能升到要求的高度并達到要求的初撐力.是保證支架按高承載和高位態狀況下工作的關鍵。

3. 3提高放頂煤開采采區回收率的措施

提高綜放采區回收率要從提高工作面頂煤放出率和減少護巷煤柱損失兩個方面同時入手。對于厚度超過10m的厚煤層,特別是在直接頂板堅硬的條件下,應采用在開切眼處強放直接頂,先采頂分層網下放頂煤的方案。這樣既發揮了網下綜放回收率高的優勢,又能避免整層放頂煤綜采老頂第一次來壓期間高的頂煤損失。在減少護巷煤柱損失方面的關鍵措施是改變開拓準備布置,實現在穩定的內應力場中掘進和維護回采巷道。

從前述“綜放采場結構模型”的特點可知,同一煤層“綜放”條件下,支承壓力影響范圍和其中的寬度,都要比分層開采條件下大得多。這一結果說明,如果采用在原始應力區開掘巷道的煤柱護巷布置,“綜放”條件下的煤柱損失,將會比同一煤層分層開采大得多。相反,由于“內應力場”范圍擴大.采取在穩定的內應力場中開掘和維護巷道,就有了更加可靠的條件。

4放頂煤綜采安全開才的條件

在“綜放”采場是否更容易發生巖層運動和礦山壓力有關的沖擊地壓、瓦斯和煤層突出等重大事故?能否避免這些事故的發生?

可以想象,在“綜放”條件下,由于頂煤的厚度大,無論是巷道還是工作面,這類事故一旦發生,其突出強度都有可能比分層開采大得多。但必須指出,不考慮具體開采條件下巖層運動和礦山壓力分布的特點,不考慮巷道開掘的位置和開掘時間的區別,簡單得出“開采深度大,沖擊地壓和瓦斯煤層突出危險大”的結論,是不正確的。同樣,簡單認為“綜放”條件下,由于一次開采厚度增加,沖擊地壓和瓦斯煤層突出危險性增加,也是不正確的。不能離開“綜放”條件下,礦山壓力和巖層運動及相應的采場結構特點及相應的開采決策變化的可能性來談這些問題。

4.1沖擊地壓事故及防治條件

研究和實踐證明,在單一重力應力場條件下,當開采深度達到一定值后,只要煤層沖擊傾向具備,都有發生沖擊地壓的危險,沖擊地壓發生的地點和實現的條件包括:

①在支承壓力的高峰區域開掘巷道。到目前為止,無論是水采和旱采,都還沒有見到在穩定的“內應力場”中開掘巷道發生沖擊地壓的實例;

②當堅硬的老頂巖梁裂斷時發生的動壓沖擊和應力高峰的轉移過程中,在工作面和相鄰巷道中(應力高峰轉移的部位)產生沖擊和突煤事故。顯然如果有“內應力場”作為緩沖,這類事故發生的可能性及強度都會小得多。

針對上述事故發生的條件及放頂煤綜采采場結構模型中“內應力場”范圍將擴大的特點,可以肯定的說,只要采用在“內應力場”開掘巷道的布署,避免發生沖擊地壓危險的可能性,要比同一煤層分層綜采有利得多。

4.2瓦斯煤層突出事故的發生和防治條件

顯然,在已經產生裂隙和破壞的內應力場,不具備儲存大量的高能瓦斯的條件,只有在封閉性好,處于彈性高壓狀態的“外應力場”中,才有儲存大量高能瓦斯的可能。因此,象避免沖擊地壓一樣,只要實現在穩定的內應力場中開掘和維護回采巷道,就能夠避免瓦斯煤層突出事故的發生。從這一點出發,可以說“綜放”條件下發生瓦斯煤層突出事故的可能性也要比分層開采為小。

4. 3關于頂板事故發生和防治條件問題

綜采支架是在頂煤的掩護下工作,因此,只要保證要求的支架工作阻抗能力,使支架能在“高阻力”、“高位態”的狀態下工作,避免發生架上放空、架前漏頂的事故,可以肯定的說,綜放條件下頂板事故發生的可能性及對生產的影響要遠比分層開采小得多。

5“綜放”采場高速推進的條件間題

由于“綜放”工作面對地質構造和采高及煤層厚度變化的適應性比分層開采有利得多,加之發生頂板冒落事故的可能性小,因此,只要注意保證高的頂煤放出率,工作面高速推進是比較容易實現的。實踐證明,當前影響“綜放”工作面高速推進的關鍵是回采巷道的掘進和維護問題。如果采用煤柱護巷,很容易把巷道錯誤的布置在支承壓力的高峰區,由此造成的巷道維護工作量會比分層綜采成倍的增加.回采工作面推進將會遇到特大的困難。由于生產現場很少對采場支承壓力分布進行實際測定,這種情況的發生是經常的.因此,在搞清現場采場支承壓力分布的前提下,盡量采用在“內應力場”中開掘和維護回采巷道,是“綜放”條件下保證工作面高速推進的關鍵。

6幾點結論

①不能簡單孤立的用煤層強度高低、頂板強度及開采深度大小等賦存條件作為“綜放”使用條件的判據,應當把建立具體煤層條件下的實際采場結構模型作為“綜放”條件研究的基礎。因此,深化現場巖層運動和礦山壓力分布的研究,完成在生產現場建立采場實際結構模型的實踐,是當前“綜放”發展的關鍵。

②采場前方支承壓力分布出現“內應力場”結構是實現“綜放”高效安全開采的客觀基礎。對于不出現“內應力場”結構的采場,特別是在頂板來壓步距較大的情況下,應當采用先采頂分層網下綜放的方案。

③采用能平衡頂煤及直接頂板作用力所必須的工作阻力的支架,保證該支架在“高阻力”、“高位態”下工作(即保證升架的高度和高的初撐力),以及采取正確的開采程序,實現在“內應力場”中掘進和維護回采巷道,是實現“綜放”高效安全開采的關鍵。

參考文獻

1宋振騏.實用礦山壓力控制.中國礦業大學出版社,1988,12.

2尚海濤.潞安礦務局高產高效建設的探索與實踐.煤,1994,3(5):5.

3充州鮑店礦,山東礦院礦壓所.網下綜采放頂煤開采技術研究報告.1994,8.

4王安民.王莊礦高產高效綜采隊的實踐與認識.煤.1994,3(4):5.

5吳健.于海涌.回采工作面放頂煤數學模型的建立、放頂煤步距和頂煤高度確定.中國礦大學報,1989.

6張海戈.綜放機理與端面穩定控制的研究.博士論文,1994.

作者簡介

宋振騏,男,漢族。中國科學院院士.教授。全國政協委員,國際巖石力學局成員.1957年畢業于北京礦業學院,現任山東礦業學院礦山壓力研究所所長,博士生導師。先后主持完成了國家“六五”、“七五”攻關項目、國家自然科學基金項目等20余項,其成果先后獲國家科技進步、煤炭部科技進步等15項獎。曾著有《實用礦山壓力控制》等5部專著,在國內外刊物上發表論文多篇。山東省泰安市山東礦業學院,郵政編碼:2710190

下一篇:煤礦井下災害研究