冶金企業有害作業職業衛生管理通用規程[1992]

1992年4月1日 冶金工業部(1992)冶安環字第164號文頒發

1 總 則

1.1 為貫徹“預防為主,防治結合”的方針,加強冶金企業職業衛生管理,改善勞動條件,保護職工身體健康,消除職業性危害,防止發生職業病,促進冶金工業生產的發展,結合冶金企業實際情況,特制定本規程。

1.2?本規程規定了冶金企業職業衛生管理職責、有害作業職業衛生管理的作業管理、作業環境管理、健康管理、職業衛生教育及檢查與獎懲等通用規程。

1.3 本規程適用于冶金工業全民所有制企業、三資企業; 集體所有制企業參照執行本規程。

2 引用標準

TJ 36工業企業設計衛生標準

GB 14工業“三廢”排放試行標準

GB 3869體力勞動強度分級

GB 5083生產設備安全衛生設計總則

GBJ 19工業企業采暖通風和空氣調節設計規范

GBJ 243通風與空調工程施工及驗收規范

GB 3095大氣環境質量標準

TJ 34工業企業照明設計標準

[NextPage]

3 術 語

3.1 職業衛生

是研究勞動條件對職工健康的影響,提出改善勞動條件,預防職業病措施的一門學科,它的首要任務是識別、評價和控制不良的勞動條件,保護職工的健康。

3.2 職業衛生管理

為實現職業衛生工作目標,組織、協調職業衛生工作內容與要求,而必須建立的職業衛生系統工作程序和方法。

3.3 職業危害因素

在生產勞動過程中,對職工健康產生危害與影響的化學因素、物理因素、生物性因素和其它不良條件。

3.4 有害作業職工在生產勞動過程中接觸職業危害因素的作業。

3.5 作業場所

職工在生產勞動過程中經常或定時停留的地點。

3.6 作業環境

在生產勞動過程中,職工在作業場所接觸的機器設備、工具、材料、職業危害因素及作業空間的總稱。

3.7 作業管理

在生產勞動過程中,對職工、機器及生產作業的綜合管理。在職業衛生范圍內,系指為防止職業性危害,在生產勞動過程中對生產作業工藝、作業程序與方法、作業姿勢與勞動負荷強度,以及個體防護等的職業衛生管理。

3.8 作業環境管理

以改善勞動條件為宗旨,組織協作職業危害防護措施的建設與運行,并在生產過程中對作業環境質量,防止職業危害技術裝備的測定、分級與評價等的職業衛生管理。

3.9 健康管理

以識別和控制職業病為目的,對從事有害作業的職工采取的健康檢查及其康復醫療等的職業衛生管理。

3.10 職業衛生教育

為改善勞動條件,預防職業病,對從事有害作業的職工進行的職業衛生知識及職業病防治對策的綜合教育。

4 職業衛生管理職責

4.1 廠礦長全面負責職業安全與衛生工作,貫徹“安全第一,預防為主”的方針,把職業衛生列為廠礦長任職目標的考核內容之一,分管副廠礦長協助廠礦長做好職業衛生工作。

4.2 在廠礦長領導下實行部門分工責任制。安全(安環)處(科)為職業衛生的歸口管理部門,并主管職業衛生工作及作業環境管理,生產處(科)分管作業管理,衛生處(科)分管健康管理。

4.3 車間主任、工段長、班組長負責實施以作業管理為中心的職業衛生管理工作。

4.4 勞動衛生研究所(職防所、職工醫院、職業病科)負責企業職業衛生及職業病防治工作。

4.5 廠礦衛生所在勞動衛生研究所(職防所)的技術指導下,負責基層廠礦職業衛生預防工作,重點職業危害車間要設有專(兼)職職業衛生醫師(士)。

4.6 實行“國家監察、行政管理,群眾監督”的職業衛生管理機制,廠礦接受國家主管機關的職業衛生監察,廠礦長全面負責廠礦的職業衛生行政管理,廠礦工會參與職業衛生的群眾性監督工作,廠礦安全委員會協調企業內部的職業衛生工作。

5 作業管理

5.1 依靠技術進步,優先采用無(低)害化生產工藝。

5.2 新建、改建、擴建工程的職業危害防護設施建設,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產,初步設計中應編寫職業衛生專篇。

5.3 建成投用的職業危害防護設施必須做到與主體工藝設備同步運行,同步維修、同步考核。

5.4 對有害作業堅持隔離操作、遙控操作,推行密閉作業及其它非接觸作業。

5.5 按人類工效學準則建立科學的操作規范,降低體力勞動強度。

5.6 職工必須按規定佩戴符合國家標準的個人安全衛生防護用品。

6 作業環境管理

6.1?制定和實施作業環境質量升級規劃,并把職業危害因素控制升級指標分解落實到車間,班組和崗位。

6.2 建立職業危害因素監測網絡,按表1規定定期(季、月)檢測作業環境。

6.3 作業環境空氣中職業危害因素測定方法按TJ36規定的《車間空氣監測檢驗方法》及《勞動衛生工作規范》等規定執行。

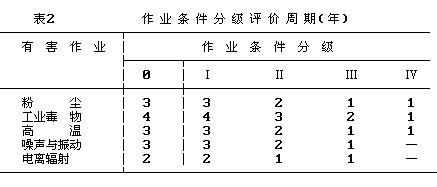

6.4 定期開展有害作業條件分級評價,掌握有害作業條件級別,如作業條件改變,應隨時組織評價。

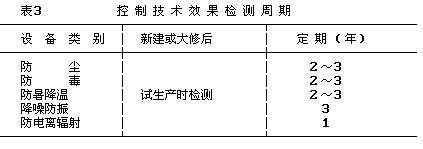

6.5 定期開展職業危害防護設施技術效果測定,定期考核職業危害防護設施的凈化率、設備完好率、同步運轉率。

6.6 按年、季、月公布作業環境檢測結果,并納入企業升級考核內容。

7 健康管理

對從事有害作業的職工,要按其有害作業條件分級級別,進行就業前健康檢查、就業中定期健康檢查和特殊健康檢查。

7.1 就業前健康檢查

7.1.1 凡從事有害作業的職工,上崗前必須接受就業前健康檢查。

7.1.2 就業前健康檢查項目,按職業病診斷標準及處理原則的有關規定執行。

7.1.3 就業前健康檢查確認具有職業禁忌癥的職工,不能上崗從事該項有害作業。

7.1.4 就業前健康檢查資料由職業病防治部門歸檔與保管。

7.2 就業中定期健康檢查

7.2.1 從事有害作業的職工,要按有害作業條件分級級別,定期進行就業中健康檢查。

7.2.2 健康檢查對象

凡從事有害作業的職工,均為就業中定期健康檢查對象。其中,過去未曾經過健康檢查過的職工(含就業前健康檢查),稱為初查對象;已經健康檢查過的職工,稱為復查對象。

7.2.3 健康檢查項目按有關職業病診斷標準及其處理原則的規定執行。

7.2.4 定期健康檢查周期。

7.2.5 診斷

職業病診斷職工從事接觸有害作業職業史、體檢指標及臨床表現,按有關職業病診斷標準及處理原則的規定,由衛生行政部門批準的職業病診斷組集體診斷,建立職業病診斷臺帳,發出職業病診斷通知書至廠礦安全科,并正式通知本人。

7.2.6 處理原則

7.2.6.1? 就業中定期健康檢查確診的職業病患者,應通知本人來診,全面接受健康檢查。建立職業病人健康管理臺帳,進行職業病病人分級管理。

?7.2.6.2? 定期健康檢查發現的職業禁忌癥患者,應限期調出有害作業崗位,并轉診綜合醫院進行對癥治療。

7.2.6.3 各類職業病病人應按有關規定調出該有害作業崗位;定期進行勞動能力鑒定。

7.2.7 定期健康檢查檔案

就業中定期健康檢查檔案要求完整、準確,及時記載職工自然情況,職業史,體檢指標(臨床檢查記錄)及診斷結論,由職業病防治部門統一管理與保管。

7.3 特殊健康檢查

7.3.1 符合下列條件之一者,應對從事有害作業的職工進行特殊健康檢查:

a.從事有害作業發生急性職業病或與工作有關的疾病;

b.從事特種有害作業的臨時性健康檢查;

c.確定職業病待遇的特定檢查;

d.涉及職業衛生信訪的健康檢查;

e.上級機關指令的抽檢或復檢。

7.3.2 特殊健康檢查項目按特檢要求確定。

7.3.3? 特殊健康檢查結論由主檢部門處理,其特殊健康檢查檔案也一并歸入職工本人健康管理檔案。

8 職業衛生教育

要結合企業實際情況,對從事有害作業的職工進行職業衛生教育,職業衛生教育分為就業前教育,就業中教育和提高教育。

8.1 就業前教育

8.1.1 從事有害作業的職工,上崗前必須人人接受就業前職業衛生教育。

8.1.2 就業前職業衛生教育內容包括:

a.職業衛生一般知識;

b.職業衛生法規常識;

c.本崗位職業衛生防護知識。

8.1.3 就業前職業衛生教育不合格者,不能上崗作業。

8.2 就業中教育

8.2.1 從事有害作業的職工在就業過程中,必須人人定期接受本崗位職業衛生教育。

8.2.2 就業中職業衛生教育內容包括:

a.本崗位主要有害因素種類、濃(強)度;

b.本崗位的主要職業危害及其防治技術;

c.本崗位職業危害防護設施的原理及其防護技術。

8.2.3 教育周期

a.重點有害作業崗位(Ⅲ、Ⅳ級)每月不少于4小時;

b.一般有害作業崗位(0~Ⅱ)每季不少于8小時。

8.2.4 從事有害作業職工就業中教育考試不合格,限期一次補考,再次不合格者勒令停職學習,直至補考合格。

8.3 提高教育

8.3.1 從事有害作業的班組長、工段長、車間主任(含科長)、乃至廠礦長,必須接受職業衛生提高教育。

8.3.2 提高教育的內容,包括:

a.特種崗位職業衛生教育;

b.特種危害的職業衛生教育;

c.職業衛生深度預防技術教育;

d.企業職業衛生發展規劃教育;

e.職業衛生法規教育。

8.3.3 教育周期,每年40小時。

8.3.4? 職業衛生提高教育合格者,發給《職業衛生繼續工作教育證書》,作為干部晉升考績依據之一,并納入職工檔案。

8.4 職業衛生教育由安全(安環)部門負責組織與管理。

8.4.1 班組長教育由車間主任組織實施。

8.4.2 車間主任教育由廠礦長組織實施。

8.4.3 廠礦長教育由上級安全(安環)部門組織實施。

8.4.4 就業前、就業中教育由廠礦安全(安環)部門組織實施。

9 檢查與獎懲

9.1 檢查與要求

9.1.1 班組每周結合職業安全檢查,組織一次職業衛生自檢,由班組長組織實施。

9.1.2 車間(工段)結合職業安全檢查,每半月組織一次職業衛生檢查,由車間主任(工段長)組織實施。

?9.1.3? 廠礦長每月結合職業安全檢查,組織一次職業衛生抽查;每季組織一次職業衛生大檢查,還要結合季節性職業衛生的特點,組織專業性職業衛生檢查,由廠礦長組織實施。

9.2 獎勵與處罰

9.2.1 企業在職業病防治工作中具有下列條件之一者,有關部門和個人,由廠礦長給予獎勵,廠礦長由上級機關給予獎勵。

a.企業作業環境有害因素濃(強)度合格率有明顯提高,作業條件有明顯改善;

b.職業病發病趨勢有所控制,職業病發病工齡及職業病死亡年齡明顯延長;

c.在改善勞動條件上取得重大技術突破,具有較大的社會經濟效益,對促進生產發展有明顯表現。

9.2.2 凡具有下列條件之一者,視情節輕重,對企業給予警告、限期治理、罰款和停業整頓的處罰。

a.作業地點有害因素濃(強)度超過國家衛生標準,逾期不采取措施的;

b.任意拆除職業危害防護設施,導致職業危害嚴重,造成重大社會影響的;

c.挪用職業危害治理經費的;

d.不執行“職業衛生專篇”及“三同時”規定的;

e.不執行職業衛生法規,有意造成職業危害轉嫁,安排未成年人從事有害作業,強令職業病患者繼續從事有害作業的;

f.不履行作業環境檢測及職業病報告制度的。

9.2.3 不履行《中華人民共和國塵肺病防治條例》等法規,職業衛生工作造成重大失誤,導致一定危害,具有下列條件之一者, 對廠礦長及其有關人員給予一定的行政處罰及經濟處罰。

a.不執行“三同時”規定,造成新的職業危害的;

b.造成3人以上急性職業中毒及慢性職業病顯著增加的;

c.挪用職業衛生經費,拆除職業危害防護設施的;

d.無職業衛生發展規劃,放棄組織職業危害防護設施建設,未建立職業衛生管理體制和職業衛生責任制的;

e.在職業衛生統計中弄虛作假,造成一定影響的。

9.2.4 獎勵與懲罰由企業安全衛生委員會考核與實施。

10 附 則

10.1 本規程自發布之日起生效。

10.2 本規程解釋權歸冶金工業部安全環保司。