流動工人職業衛生現狀及對策

改革開放以來,尤其是進入2l世紀以來,我國千百萬以農民工為主體的流動工人為城市勞動力市場提供了源源不斷的人力資源,為我國經濟建設和社會發展作出了巨大貢獻。但隨著規模的不斷擴大,中小型企業中流動工人的職業衛生問題引起了廣泛關注。

為了解中小型企業內流動工人的生活、工作現狀及特點、接觸職業危害的情況及所造成的影響,為提出預防及管理辦法提供科學依據,我國職業衛生研究人員與美國加州大學伯克利分校有關科研人員合作,于2001-2003年在北京市順義區、上海市普陀區兩個區,采用整群分層的抽樣方法,共選了80家中小型企業,對3586名流動工人(指在工業企業中戶口不在本地的從業人員)進行了調查,對工人進行面對面的問卷調查。問卷內容包括流動工人的個人基本情況、詳細的職業史、職業病危害因素接觸情況、工傷和職業病發生情況以及醫療情況等。

調查基本情況

在所調查的流動工人中,男、女各占61.96%及38.04%,絕大部分為中青年,18—35歲的占84.36%。已婚者占53.35%,其中配偶同是流動工人的占53.16%,且極大部分(93.31%)均在同一地區打工。在兩地調查人群中,文化程度均較低,絕大多數為初中學歷,占73.01%,小學及以下的占13.66%。兩地流動工人主要來自附近省份。北京主要來自河北、河南省,上海主要來自安徽、江蘇省。兩地合計來自安徽省的人數最多,占25.49%。在兩地調查人群中,從事家具和建材行業的較多,分別占26.18%和21.70%,其次為紡織、塑料等行業。在北京調查人群中,以從事建材、紡織行業的居多,而上海以從事家具行業的居多。

1.生活情況

本次調查的中小型企業,幾乎全部為流動工人提供就餐及開水的條件,96.21%的流動工人在單位食堂就餐,98.27%的流動工人飲用開水。大部分中小型企業都為流動工人提供了宿舍,70.86%的流動工人住在集體宿舍中,26.57%的流動工人自己租房,還有少部分工人暫住其他地方。64.97%的流動工人居住地有浴室。95.43%的流動工人對自己的居住條件滿意或基本滿意。其中北京地區流動工人住單位宿舍及居住地有浴池的百分率高于上海。在兩地調查人群中,絕大多數不吸煙、不飲酒,僅有20.16%及20.72%吸煙、飲酒。能利用業余時間學習的僅占14.89%,隨受教育程度而提高。

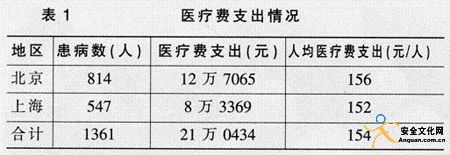

2.患病醫療情況

兩地被調查流動工人就診的醫療機構以廠衛生室、鄉鎮衛生院及村衛生室為主。患有大病、重病才去縣市級及以上醫院就診。醫療費以自我負擔居多,占76.30%,單位報部分醫療費者占22.62%,參加合作醫療、醫療保險者分別只占0.06%和0.39%。調查對象中有1361人患過病,其中患者人均醫療費支出154元,見表1。被調查對象因病共休3264天,其中制鞋行業工人病假時間較多,不同行業流動工人病假發生情況見表2。

3.職業情況

在兩地調查人群中工齡小于5年的占76.46%,5—10年的占19.30%,小于1年的占22.14%。本次調查的流動工人累積流動率為30.67%,其中北京順義區為32.83%,上海普陀區為28.98%,北京的流動率高于上海。根據世界衛生組織的規定,將小企業雇員上限定為50人,少于50人的均屬小企業。本次調查以50人為界線將企業分成兩種不同的規模進行比較,結果表明,50人以下的小企業工人累積流動率高于50人以上的較大企業的流動率。各行業累積流動率計算結果表明,電鍍、建材、飼料、化工等行業流動率較高。

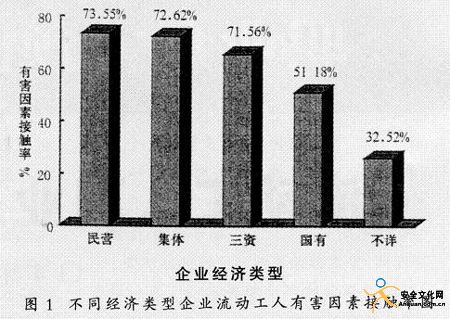

4.接觸有害因素的情況

被調查的流動工人接觸有害因素者占68.15%,其中以接觸粉塵者居多。不同經濟類型企業中流動工人有害因素的接觸率計算表明,民營和集體企業中接觸率較高,分別為73.55%和72.62%,國有企業為51.18%,見圖1。

5.工作時間

在調查人群中每天工作不超過8h的2454人(68.43%),超過8h的1128人(31.46%),其中超過12h的29人(0.81%)。每周工作7天,即沒有休息日的1428人(39.82%),工作6天的1420人(39.60%)。每周的工作時間不超過40h的只有679人,每周工作時間超過40h的有2907人(81.07%)。

6.工傷情況

調查的80家中小型企業中,共有160人受過工傷,占全體調查對象的4.46%,其中出現兩次及以上工傷的有20人,占有工傷人數的12.50%。因工傷缺勤10天以上的有43人。在對從事印刷、光學儀器、家具、建材、文體用品、紡織、制鞋及其他等行業的統計結果表明:塑料、機電等行業出現的工傷多,工傷人數分別占總人數的12.5%、10.045%;因工傷缺勤的天數也較多。

為了解因工傷直接造成的經濟損失,從上海普陀區被調查的中小型企業調查表中進行了工傷發生情況的統計,這些企業的流動工人中共發生工傷101人次,其中死亡1人。調查事故原因,61.39%為違章操作和不小心造成的;38.61%因設備問題而發生,主要是機械故障。傷的部位以手部居多。因工傷共花費醫療費36.4萬元,人均3602元。

建議與對策

以上數據雖然是課題組2001-2003年的調查結果,但近年來我國以農民工為主體的流動工人總數呈逐年上升趨勢。根據國家計劃生育委員會的統計數據,2003年我國流動人口大約為1.4億人(其中農民工占大部分),超過了全國人口總數的10%。2006年國務院政策研究室發布的《中國農民工調研報告》的統計數據是,我國外出農民工數量為1.2億人左右,如果加上在本地鄉鎮企業就業的農村勞動力,農民工總數大約2億人。據2009年1月20日人力資源和社會保障部召開的2008年度四季度新聞發布會宣布,目前全國農民工總數在2.2億,其中外出務工農民工人數是1.3億,還有不到1億的農民工是就地、就近轉移就業。加強流動工人的職業衛生、勞動保護監管,既是各級主管部門的重要職責,也是各類企業負責人必須承擔的安全生產、勞動保護責任。加強流動工人的職業衛生工作已迫在眉睫。根據我國頒布的《職業病防治法》《勞動法》《工傷保險條例》等法律法規的規定,建議采取對策措施如下:

1.依法強化用人單位職業安全衛生責任制

《職業病防治法》規定了用人單位、勞動者、職業衛生技術服務機構、衛生行政部門和其他有關部門在職業病防治中的權利、義務和法律責任,為流動工人獲得有效的職業衛生服務提供了法律保障,相關責任方應各司其職,深入貫徹實施。2006年國務院頒布的《國務院關于解決農民工問題的若干意見》(國發〔2006〕5號)進一步要求:依法保障農民工職業安全衛生權益。各地要嚴格執行國家職業安全和勞動保護規程及標準。企業必須按規定配備安全生產和職業病防護設施。強化用人單位職業安全衛生的主體責任,要向新招用的農民工告知勞動安全、職業危害事項,發放符合要求的勞動防護用品,對從事可能產生職業危害作業的人員定期進行健康檢查。加強農民工職業安全、勞動保護教育,增強農民工自我保護能力。從事高危行業和特種作業的農民工要經專門培訓、持證上崗。有關部門要切實履行職業安全和勞動保護監管職責。發生重大職業安全事故,除懲處直接責任人和企業負責人外,還要追究政府和有關部門領導的責任。

各類用人單位應遵照上述規定,制定并落實本單位職業安全衛生責任制。各級主管部門應進一步強化職業安全衛生監管工作,制定并落實監管責任制。

2.加強用人單位職業安全衛生培訓

國家安全生產監督管理總局、教育部、原勞動和社會保障部等7部門于2006年曾聯合頒發了《關于加強農民工安全生產培訓工作的意見》(安監總培訓〔2006〕228號)。該文件規定,各有關部門應按照職責分工,落實培訓責任。要求各級安全生產監管、煤礦安全監察部門要把農民工安全生產培訓工作納入安全生產和安全生產培訓的總體規劃中;各級教育部門要全面落實農村九年制義務教育,在義務教育中開展安全知識教育;各級勞動保障部門要加強對農民工培訓工作的指導,把安全生產常識作為重要培訓內

容,編入職業技能培訓大綱和培訓教材、教案中,會同行業主管部門將高危行業農民工安全生產培訓列入農民工技能提升培訓計劃;各級建設部門要在建筑施工安全管理、安全質量標準化工地建設、勞動合同規范、建筑工人教育培訓等工作中,把農民工安全生產培訓作為重要內容,統籌考慮,同步落實,協調推進;各級農業部門要把農民工安全生產培訓作為提高農民工綜合素質、促進安全致富的重要措施,在實施陽光工程、藍色證書工程、開展農村勞動力轉移培訓中,增加安全生產相關知識;各級工會組織要結合貫徹《工會法》等有關法律法規,監督、協助用人單位做好農民工安全生產教育培訓工作,特別是督促企業落實廠(礦)、車間、班組三級安全生產教育培訓,結合“安康杯”競賽,在農民工中廣泛開展群眾性的安全文化活動,普及安全生產基本知識。在以上有關部門的職責分工與培訓責任中,應同時將用人單位職業衛生、勞動保護培訓等工作作為重要內容納入其中。

3 建立中小型企業的職業安全衛生管理模式

《職業病防治法》實施以來,我國職業衛生工作得到了快速發展。尤其是大型企業,按照《職業病防治法》的要求,形成了自身的職業衛生管理模式。但我國中小型企業缺乏職業衛生管理機構和管理人員,無職業衛生管理工作經驗,更無職業衛生管理模式。由于中小型企業的自身特點,可利用的職業衛生服務資源非常有限,我國大型企業的職業衛生管理模式不適于中小型企業。因此,亟需建立適合我國中小型企業的職業衛生管理模式,提出我國中小型企業職業病危害控制策略。

4 開展中小型企業健康促進工作

在重點行業的中小型企業進行工作場所健康促進試點,研究和建立適宜的模式;建立鼓勵機制,提高中、小型企業主參與、實施工作場所健康促進的積極性;爭取多種資金渠道,為幫助、推進中小型企業開展健康促進工作提供必要的資金支持;政府、行業管理部門以及研究機構要為中小型企業提供全面的職業衛生及健康促進服務;積極開展國際和國內中小型企業工作場所健康促進的合作與交流。

上一篇:如何培養良好的安全操作行為?

下一篇:如何操作使用洗眼器