不安全行為與零事故活動

引言:如何在5-7分鐘左右實現班前會三查(查身體狀況、心理狀況和勞防用品佩戴)兩交(交待工作任務、安全注意事項等)并提振士氣的目的?如何避免一時看錯聽錯和不留神導致的不安全行為和操作失誤?如何解決具備安全知識、掌握安全技能但實際上沒有執行的習慣性違章?如何提高一個小團隊(比如班組)的凝聚力和活力,讓安全成為團隊文化的一部分?安全文化建設從哪里入手?如果你正在為這些問題困惑,請往下看。

海因里希在針對50萬件事故統計分析中得出人的不安全行為引起了88%的事故;美國杜邦公司的統計結果表明,96%的事故是由于人的不安全行為引起的;美國安全理事會的統計結果是90%的安全事故是由于人的不安全行為引起的結論;日本厚生勞動省的統計結果是94%的事故與不安全行為有關。我國的研究結果表明85%的事故由于人的不安全行為引起。這些數字表明,人的不安全行為非常重要,必須使安全的行為變成我們的日常習慣,我們才能享受安全。

以下從五個方面分析一下如何防范不安全行為。

1、不安全行為與違章行為

2、行為產生的內在原因

3、改變員工行為的若干影響因素

4、行為改變的途徑和步驟

5、國內外具體的方法介紹

1) 不安全行為VS違章行為

不安全行為指任何可能導致不良后果(傷害或者其它損失)的人的行為,在現實當中有非常多的例子。而違章行為,專指那些“違背某個”章程、規則、程序或者標準的行為。因為“章”的發展永遠落后與現實的變化,許多行為本身涉及到“不安全的后果”,但是,它“不違章”。所以,僅僅談“違章行為”的局限性比較大。海因里希模型,在世界范圍內有比較多的引用,而其中“低層”談的是“不安全行為”,而非僅僅“違章行為”。

另一方面,在管理實踐中,面對員工溝通和交流的過程中,使用“不安全行為”、和使用“違章行為”,在溝通雙方的內心當中激起的本能反應,有明顯的差別。其中一個直接的影響是,談“不安全”,關心的是對方的“個人安危”,而談“違章”,暗示的是對方的“嚴重錯誤”。其中的不同,從“人本”的角度,差異凸顯。

2) 行為產生的內在原因

對于成年人,在正常情況下(極端情況,如自殺除外),他(她)的某個行為的內在原因,來自于其動機和習慣。習慣受潛意識的支配,來自于長時間的“養成”,而養成的過程往往可以追溯到個人的家庭生活背景、自兒童時期的生活和教育背景、周圍人群的相互影響和潛移默化。習慣受潛意識的支配。而動機,基本上(盡管不完全)取決于內在需求,以及對于個人需求的“深入認知”。圍繞需求的理論,當前比較普遍接受的是馬斯洛的“需求層次學說”,這個學說是多數的管理激勵理論和實踐的基礎。

而要在安全管理方面,改變員工的行為模式,大致需要致力于上述兩個方面:習慣的改變和動機的疏導。所謂疏導,一種途徑就是幫助其認識其內置需求的實現與現實行為的必然聯系,而這種聯系可以體現到組織的“管理體系”當中,主要反映在激勵機制方面、組織(團隊)文化方面和領導力實現模式。

之所以需要這種“疏導”,是因為,同樣的“內在需求”,并不必然地“激發同樣的行為”(饑餓可以導致某些人搶劫、也有人乞討、也有人變為尋求付出勞動),其中間的“轉換參數”是個人內在的準則判斷。如果說,公司的管理文化有強大的影響力,就在于引導員工積極地認識(建立積極的轉化參數)自身的需求,并通過行為的改變,使得這樣的需求在公司既定的管理模式下,得到逐步的滿足。

3) 改變員工行為的若干影響因素

要改變員工行為,需要改變其習慣,喚醒其內在需求(即對于安全需求的認知)。這中間的影響因素包括:

對于各種行為的潛在后果的認識

對于應有的“正確行為”的認識和接受

周圍“伙伴”的行為模式

領導者的影響(身體力行和指導、干預)

公司的基礎管理規范、制度、傳統和價值追求(這也是領導力風格的重要決定因素)。只有對于這部分“成文內容”的違反,才叫做“違章”。

要樹立安全行為,需要注重引導“正確的行為”,缺少這方面的充分努力,僅僅“抓違章”、“反違章”,無論多么努力,其結果,仍然是“相當多的員工”不知道應有的正確行為是什么,甚至,內心產生抵觸情緒,同管理層玩貓捉老鼠游戲。體系,在引導正確行為方面,扮演者重要的作用(但不是獨立扮演)。

4) 行為改變的途徑和步驟

培訓,側重于解決“認識和態度問題”,使之認識“潛在后果”和應有的行為,以及相應的“規范”,體系是這部分培訓的基礎和指南;

執行過程指導,一個人要做某件事,知道了,與其能夠做到,實際上的差距,是巨大的!指導的過程,可以確保員工能夠沿著“正確”的方向、方法、技巧去“行動”、并且保持一段時間,初步養成習慣。客觀地講,我們國內的公司,在“培養安全行為習慣”的這個階段,普遍地“不到位”,其背后的原因,是多方面、多層次的。

讓當事人“感知”改變的“成果”。具體的表現形式可以有很多,包括:領導者的直接認可、鼓勵;組織管理機制的積極反饋(獎勵、表彰,以及長遠的個人發展);某些“負面教訓”的印證(某些不安全行為的后果的交流分享);等等

形成團隊文化,如果僅僅是單獨個體的變化,仍然難以“成為氣候”,必須逐步形成團隊的“文化”,才能使得正確的行為“固化”

集成、整合成為公司的管理系統,成為總體管理文化

5) 國內外具體的方法介紹

國內很多企業目前的反違章主要手段是抓違章,通過安全檢查、巡查等形式發現不安全行為給予批評教育乃至處罰考核,效果很有限,尤其是對于習慣性違章的糾正。一些企業借鑒了歐美和日本的經驗結合自身實際,推出了安全行為“五想五不干”、作業前預想、危險預知預控、行為觀察等方法,取得了一定的成效。

歐美針對不安全行為主要的方法是行為安全管理,如加拿大的BBS,美國杜邦公司STOP(Safety Training Observation Program)、英國BP石油公司的ASA(Advanced Safety Auditing)、美國道氏化學公司的BBP(Behavior- Based Performance)、德國巴斯夫公司的AHA(Audit,Help,Act)、德國拜耳公司的BO(Behavior Observation),主要是通過他人或者自我觀察作業中所發生的不安全行為然后一起與不安全行為的當事人探討問題出現在哪里、會導致什么風險、應當如何做并予以支持鼓勵。

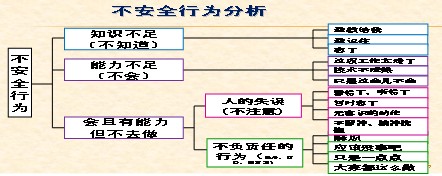

日本對不安全行為的原因做了進一步研究,50%的不安全行為是由于知識和技能不足所導致的,50%是屬于知道、會做而實際工作中沒有執行的(通常我們所說的習慣性違章和人為失誤屬于這個范疇)。由于知識和技能不足的,可以通過安全知識培訓、技能訓練和崗位培訓等方式解決,但要注意這些知識和技能培訓對于糾正習慣性違章和人為失誤的效果不明顯。習慣性違章和人為失誤屬于意識層面的問題,需要從人的生理和心理特征出發尋找解決的辦法。

日本總結了企業反違章的優秀經驗并吸收借鑒了歐美的行為安全管理,主要通過零事故活動(Zero Accident)中的安全確認、健康KY、危險預知(KYT)等具體方法實現,在日本鐵路JR、新干線、日本航空、全日空、東京電力公司、住井化學、三菱化學、豐田、本田、日產等廣泛應用。中國的民航、高鐵、地鐵和電力、煤炭行業,香港的建設施工企業主要借鑒了其中的安全確認或者危險預知方法。這些方法來自于企業的實際經驗,經過類比實驗驗證,同時找到了生理學和心理學方面的依據。

歐美和日本的方法都能有效地減少不安全行為,日本的方法吸收了歐美行為安全管理的精髓并在此基礎上結合企業的經驗進行了創新,相對而言更注重預防不安全行為的出現;歐美的方法側重從所發現的不安全行為中學習安全作業的良好范例。兩類方法都是主動和被動(監督)相結合,但日本的方法主要依靠員工的主動性,輔之以管理人員的率先垂范、快速反應和個別指導。

根據研究,對于習慣性違章和人為失誤,比較好的辦法是零事故活動。沒有理念的支撐,方法會流于形式;沒有具體的方法,理念懸在半空停留在口頭上;一種方法只有不斷實踐反復練習改變潛意識才能被真正形成習慣。零事故活動是理念、方法和實踐三位一體,秉承以人為本的理念,尊重每一個人的生命和健康,方法簡單有效,讓員工從被動接受轉為主動思考,大家一起探討交流分享,能夠有效提高員工對危險的敏銳度(安全意識的高低就是對危險的敏銳度的高低)和解決問題的能力,有效提升目前的班前會、安全行為“五想五不干”、工作和安全交底、巡檢、操作、危險預知預控等的質量,是安全文化建設的最好切入點。這些方法的應用同時能為企業注入活力,增加凝聚力,零事故活動在保證安全的同時也有利于提升和改善生產、質量、成本和效益,對于營造和諧、朝氣蓬勃、充滿生機和活力的企業氛圍很有幫助。