基于SMART原則的企業安全文化評價體系研究

引言

隨著經濟的發展,為了促進企業安全生產、減少事故災害,企業安全文化建設已越來越受到人們的關注,尤其是在建筑業、采礦業、核工業石油化工工業等高危險行業。在國外的研究較多涉及的是企業安全文化與安全氛圍關系本質的論述。Schein認為,企業安全文化要指導組織成員的行為,告訴群體成員如何觀察、思考和感知事物;F.W.Gulden—mund認為,學術界缺乏描述安全概念與風險管理、安全行為管理之間關系,較多的注意力集中于安全文化與安全氛圍的區別分析,特別是從心理學角度研究安全文化。至于企業文化的研究方法,Locatelli&West比較了測量組織文化的3種定性方法,目錄格(repertoryds)、20命題測驗(twentystatementtest,TsT)、專題小組座談會等發現定性方法均無法涵蓋文化的所有方面,TST收集的信息是最相關的,但是評價指標信度較低。

國內學界發表的文獻較少涉及安全文化建設的具體內容和指標體系,沒有擴延到安全文化的整體。在安全文化的定性研究上面,袁旭L4等較早研究了企業安全文化管理模式,分析安全文化與企業文化、安全文化與安全教育、安全文化與其他安全管理方法的關系。徐德蜀則較為系統地研究了企業安全文化、大眾安全文化、減災防災預防文化建設,并且探討了廣義的安全文化和科學安全生產觀的內涵。金磊從我國的安全文化建設環境人手探究安全文化建設所面臨的理論及實踐問題,得出結論認為,安全文化建設是扼止重大事故災害的關鍵,上述研究成果為安全文化的量化研究起到了較好的鋪墊作用。

在安全文化的定量研究上面,安全文化相對于其他管理理念而言較為抽象,因此,需要有相對量化的評價指標體系來檢測和控制安全管理的過程、評價安全管理活動的效率和效果,從而實現安全管理的效率性和效益性。安全文化的特殊性導致其難以

存在通用的評價安全文化的標準。賀禹等設計的安全文化業績指標注重關鍵安全文化指標的量化,是為滿足持續改進的安全文化控制體系實施需要,但是注重的是安全文化實施的績效;蘇志東等研究了安全文化建設的內容、階段、關鍵事項,建設過程中需要考慮的若干具體因素,以及定量的業績評價指標體系,但其研究也是停留在安全文化業績的評價上。毛海峰提出一種系統化發展企業安全文化的思路,通過ESCPP研究,形成完整的實施評價方案,為后續的企業安全文化研究提供了研究方法的指導。

國際核安全咨詢組從行為、態度、意識等領域對核電廠安全文化的評價提出了定性指標體系,通過訪談、問卷、關鍵事件、文獻等方式獲取相應數據,但是其專業性特征限制了應用的廣泛性。在該領域核電企業安全文化業績指標體系卜-在國內應用情況較好,指標建立比較詳盡、全面,但是在實際運用過程中,其評價指標的權重無法科學確定。

評價指標的權重是文化評價研究中的難點問題,也是安全文化管理措施落實到現實操作的關鍵步驟。煤礦的安全文化評價體系過于定量化,作為部門安全水平的評估手段是無法應用于組織層次的,而且其指標的設置并沒有融含安全文化的全部重點內容。

安全文化原則的實際應用及其特征沒有得到充分的發揮或廣泛的傳播,其主要原因為:1)企業安全文化與企業經營管理分離,科學界研究從學科建設角度進行論述的,沒有將安全文化的內容和指標加以量化,操作比較困難,企業界將安全文化建設僅作為一項文化活動,等同于思想政治工作,沒有將企業安全提高到企業經營戰略的高度;2)企業安全文化的管理有形無實,在安全管理領域,照搬外國形式或概念,提煉文字精神,以此作為宣傳的工具,對于安全文化建設的管理多數是總結經驗教訓;

3)企業安全評價體系論述的是對企業部門的安全文化績效測量,是安全文化的產出成果,提出的措施是對部門的績效考核,無法對安全文化系統進行評價并予以完善。

筆者為持續改進企業安全管理績效,并對安全文化的關鍵指標進行周延并量化處理,以期對建立我國企業安全文化評價體系有建設性作用,建立普遍適用的企業安全文化評價體系。

1運用SMART原則確定評價體系的指標

SMART被世界銀行及許多國家政府部門和組織作為在評價工作中所普遍遵循的評價指標體系設計準則。SMART是5個單詞的詞首字母組成的簡寫,5個單詞是:特定的(Specific),可測量的(Meas—urable),可得到的(Attainable),相關的(Relevant),可跟蹤的(Trackable)。筆者將結合安全文化的特點,對SMART原則在安全文化評價體系中的具體應用和內涵進行了研究和探討。

1.1特定的(Specific)

指標體系是對評價對象的本質特征、組成結果及其構成要素的客觀描述,并為某個特定的評價活動服務。針對評價工作的目的,指標體系應具有特定性和專門性。表現在:

1)目標特定。評價的目標是指標體系設計的出發點和根本,衡量指標體系是否合理有效的一個重要標準是看其是否滿足評價目標。在評價時,該評價體系更注重對企業工作環境、組織管理、制度化程度、受重視程度、發展方向等方面的考察。

2)導向特定。由于評價的目的不同就決定著評價具有一定的偏向性,即特定的導向作用。這在政府及工業企業鼓勵企業安全文化的措施和培訓計劃中體現的比較明顯。評價指標必須能夠反映政策的關注點和導向,明確什么是應該提倡的,什么是應鼓勵的。安全文化的建設過程在一定程度上同樣具有一定的政策導向性,體現了國家的宏觀經濟政策、產業政策和技術政策,在指標設計時應注意傾向性。

1.2可測量的(Measurable)

評價指標的可測量性是指:對于指標進行評定應當有相應標準,以相同的標準作為統一的尺度,來衡量被評價對象的表現。這里的可測量性要求并非要求是定量指標,對于定性指標的測量只要建立了詳細的評價標準,也認為是可測量的。在安全文化的評價中,除了企業工作安全情況、接受情況等是定量指標外,對于組織管理、制度化程度和發展方向則主要是定性指標。對于這些定性指標的評價應建立詳細的評價標準,并選擇合適力度進行適當的細分,保證定性指標評價在統一標準下進行衡量。

1.3可得到的(Attainable)

指標體系的設計應考慮到驗證所需數據獲得的可能性,如果用于一項指標考察的數據在現實中不可能獲取或者獲取的難度較大、成本較高,那么這項指標的現實可操作性就值得質疑。這些評價數據的取得方式和渠道應當在指標體系設計時予以考慮。

在實際操作中,有相當一部分數據的獲得具有難度,特別是判斷一些定性指標時難度就更大,這時可以采用一些近似方法獲得數據。

1.4相關的(Relevant)

評價體系中的各個指標應當是相關的,指標體系不是許多指標的堆砌,而是由一組相互間由有機聯系的個體指標所構成,指標之間絕對的無關往往就構成一個有機整體,因此,指標之間有一定的內在邏輯關系,這里的內在相關性一方面指各個指標應

當和評價的目的相關,為評價活動的宗旨服務;另一方面指各個指標應對被評價對象的各個方面給予描述,并且相互之間具有關聯性,能相互補充、相互驗證,但應注意不要讓各個指標出現過多的信息包容、涵蓋而使它們的內涵重疊。

1.5可跟蹤的(Trackable)

評價的目的是為了監督,無論是事前、事中和事后哪種評價都需要在一定階段以后對評價的效果進行跟蹤和再評價。這就要求在評價指標設計時,應當考慮相應指標是否便于跟蹤監測和控制。安全文化評價工作是事先評價和事后評價的綜合,是一系

列安全文化措施實施的評價活動,為了促進企業的安全文化評價體系建設,應當在進行評標指標設計時,選擇一些可以跟蹤的指標,如三級指標下單位安全事故率,應體現安全措施在實施事先和事后不同階段的具體數值進行跟蹤。

企業安全文化評價的主觀程度數據來源于工作人員與企業員工進行隨機訪談與員工問卷調查相結合的方式,員工風險程度等數據來源于專家評價,部門之間協作程度采用關鍵事件評價法。

綜合上述,筆者認為組織的安全文化的量度維度主要有:強度、寬度和方向3個測量維度。

強度是指組織成員對于組織安全文化的認同程度;寬度是指組織文化在組織成員得到認同的程度;方向是指組織安全文化在組織為增加組織成員認同的強度和寬度改進的方向。

根據建筑企業的實際情況,研究出企業安全文化評價的衡量維度,即寬度、深度、方向,并作為依據設計評價的指標體系即包含工作環境、組織管理、制度化程度、接受程度和發展方向等。

2對評價指標進行層次分析,確定指標權重

2.1建立層次結構模型

筆者依據國家安全生產監督管理局出版的《安全評價》對安全文化評價涉及的因素進行深入分析和研究,對安全文化的定量化的評價制度是在企業范圍內建立起企業安全文化指數,該指數的概括提煉主要參考了Technologyreportserious一11的第7節關于“找出安全文化方面的薄弱之處”的內容和其他SMART原則應用的實例,結合企業現有業績指標確定安全文化狀態的業績指標。將問題中所含因素(工作環境、組織管理、制度化程度、員工接受程度、發展方向等)劃分為不同層次,如目標層、主因素層和指標層等,根據指標體系構造各因素相互連續的層次模型,如下圖所示。

企業安全文化考核體系

對上述企業安全文化評價體系層次指標圖,加以具體說明如下:

1)工作環境(B1):員工工作的技術和組織環境。員工素質情況(c11),組織員工的專業知識素質水平和技術設備操作水平;作業風險程度(C12),被指派工作的員工在工作過程中要承擔的風險程度,平均作業出險時間與工作總時間的比例;技術設備安全性(c13),工作中使用的設備在技術和機械性能上存在的風險。歷史運行數據表明技術設備安全系數是一個平均值;科研開發條件(C14),組織的安全設備研發經費占企業總支出比例、研發人員素質水平、安全保障設備配備程度和安全設備風險時間比例。它由一系列數據組成;

2)組織管理(B2):描述企業安全管理部門運行機能的數據。安全管理的健全程度(C21),安全監測部門和安全質量監控部門整合程度;部門之間協作程度(C22),對安全相關部門之間的協作進行的專家評估;資信情況(c23),安全部門信息系統延遲、信息全面、精確程度;企業安全投入經費(C24),機構安全管理部門培訓預算占總預算的百分比和安全保障人員待遇水平。

3)制度化程度(B3):專業化機構在安全管理部門中的級別、安全生產管理、安全操作管理等環節制度化的總體水平。安全責任明確程度(C31),是否所有的安全職責都被強調,有安全責任感的人數占企業人數比例;安全績效評價健全程度(C32),安全性能評估系統運行是否有效;安全質量驗收健全程度(C33),質量監管系統是有效率的;安全政策應用程度(C34),企業安全管理政策、設備操作標準制度、安全工作評價制度的應用程度。

4)接受程度(B4):安全管理制度被企業員工接受的程度。安全文化接受程度(C41),員工對安全文化培訓系列活動的接受程度;員工工作決策的科學程度(C42),當員工面臨危險時,工作員工做出決策的科學程度,按照標準工作程序決策的工人比例;安全部門受重視程度(C43),安全工作運行時,企業員工的認同程度;

5)發展方向(B5):被革新的安全文化的發展方向指數。組織管理者對安全的影響(C51),機構管理者對安全工作內容和機構組織的影響;組織環境對安全的影響(C52),環境對安全工作內容和機構組織的影響;外部壓力對安全的影響(C53),外部壓力對安全工作內容和機構組織的影響。

以上5個因素的確定主要是通過查詢國內外安全文化研究成果和文獻得出的,經過統計工具分析確定。

2.2構造判斷矩陣

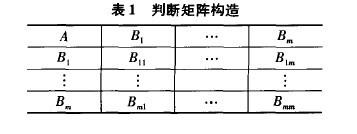

判斷矩陣表示相對上一層次某一因素時,該層次各因素之間的兩兩相對重要程度。如上圖A層目標與B層因素可以構造如表1所示的判斷矩陣:

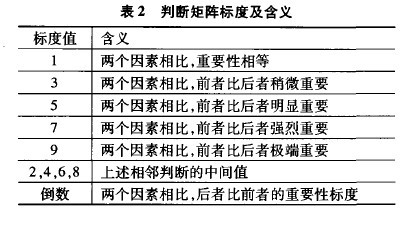

其中,Bij表示相對于上一層目標A時,因素Bi對Bj的相對重要性。其值根據T.L.Saaty教授提出的標度。

表1采用專家咨詢法得到,可用數字1—9及其倒數表示,這些數字稱為判斷矩陣標度(見表2)。

2.3層次單排序及其一致性檢驗

筆者采用方根法進行層次分析法計算,求得判斷矩陣的特征向量W,經過歸一化后即為各因素關于目標的相對重要性的排序權值。利用判斷矩陣的最大特征根,可求得CI和CR值。當CR<0.1時,認為層次單排序的結果有滿意的一致性。否則,需

要調整判斷矩陣的各元素取值。設判斷矩陣為B=(Bij)max,計算步驟如下:

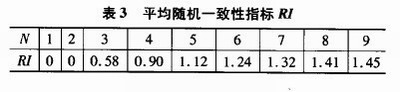

對于1—9階的判斷矩陣,T.L.Saaty給出了RI值如表3所示。

2.4層次總排序

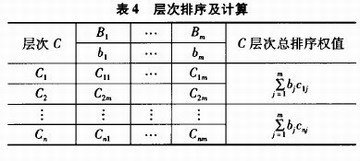

計算某一層次因素相對上一層次所有因素的相對重要性的排序值稱為層次總排序。由于層次總排序過程是最高層到最低層逐層進行的,而最高層是總目標,所以,層次總排序也是計算某一層次各因素相對最高層(總目標)的相對重要性的排序權值。

設上一層次B包含m個因素B1,B2,........Bm,其層次總排序的權值分別為b1,b2,.......,bm;下一層次C包含m個因素C1,C2,.......,Cm,它們對于因素Bj(J=1,2,......,m)的層次單排序權值分別為C1j,C2j,.......,Cnj(當Ck與Bj無聯系時,Ckj=0),則C層次總排序權值可按表4計算。

2.5層次總排序一致性檢驗

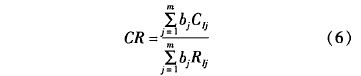

如C層次若干因素對于上一層次某一因素Bj的單排序一致性檢驗指標為Cij相應的平均隨機性指標為Rij,則C層次總排序隨機一致性比率為

類似的,當CR<0.10時,認為層次總排序結果具有滿意的一致性,否則需重新調整判斷矩陣的元素值。

通過層次分析法求得的層次總排序結果即為C層指標對目標A的權重。

3SMART原則應用和層次分析

3.1按照SMART原則。建立評價指標體系的層次結構模型按照原則,考慮安全文化評價指標要求,并結合建筑企業實際特點、要求,設計企業安全文化評價指標體系,著重考慮員工素質情況、安全責任明確程度、員工作業風險程度、組織環境對安全文化的影響、科研開發條件、企業安全投入等因素。對評價體系中包含的因素進行深入分析,劃分不同層次,構建層次結構模型。

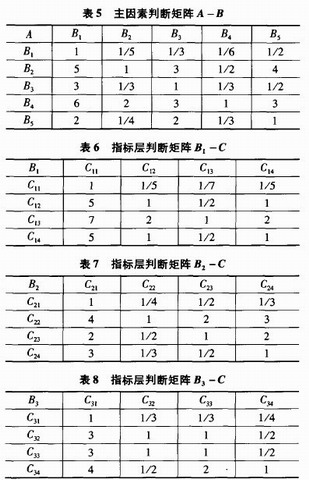

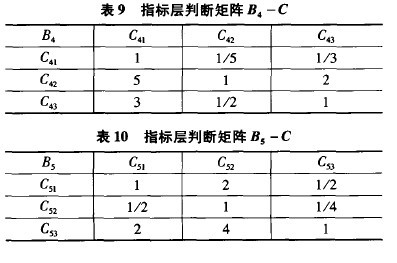

3.2應用層次分析法,計算各評價指標權重采用專家咨詢法,對主因素層、指標層各指標的重要性分別進行兩兩比較,并根據T.L.Saaty教授提出的標度表賦值,構建判斷矩陣如表5~表1O所示。

3.3求解各層次單排序權值

計算層次總排序權值

用主因素層B的排序權值對指標層c的單排序權值作加權處理,確定c層各指標對于目標A的總排序權值。

W=[0.003,0.014,0.025,0.014,0.030,0.146,0.078,0.055,0.010,0.026,0.026,0.048,0.044,0.233,0.124,0.036,0.018,0.072],CI=0.0166,R/=0.7317,CR=0.023<0.1

根據計算結果,得出各評價指標權重情況見表ll。

3.4關于評價結果的討論

在企業安全文化評價體系所有的主因素中,安全行為受重視程度得分最高,為0.511,組織安全管理得分為0.309,安全文化的方向為0.126,制度健全程度為0.11,組織工作環境為0.042。這說明在組織內部安全行為的受重視程度和組織安全管理是

影響組織安全水平高低的關鍵要素。

在該體系的微觀指標中,員工工作決策科學程度得分最高,為0.233,企業安全管理的目標應提高員工工作決策的科學程度;其次為部門間協作程度和安全質量部門受重視程度,得分分別為0.146,0.124,其屬于組織管理層面,因此,在企業中安全質量部門的重要性需要在組織運行過程中予以體現;隨后依次為組織管理的資信情況,得分為0.078,外部壓力對企業安全影響得分為0.072,安全投入經費得分為0.055,安全政策應用得分0.048,安全文化接受程度為0.044,組織管理者對組織安全的影響為0.036,安全質量管理部門健全程度為0.03,安全驗收機制健全程度為0.026,技術設備安全性為0.025,組織環境對安全的影響為0.018,科研開發條件為0.014,員工作業風險程度為0.014,安全責任明確程度為0.01,員工素質情況為0.003。

由此可以看出,提升企業組織安全文化水平的重點應放在:

1)在安全行為受重視程度方面,通過培訓、宣傳等手段提高員工工作決策科學程度,促進員工安全行為,通過制定適合組織實際的安全文化等手段提高安全文化接受程度,通過政策宣導、制度化管理等措施提高企業安全部門在企業內部的組織層級;2)要加強企業組織管理,通過增強部門間協作程度、安全部門及時準確得到企業運行安全信息數據、增加安全投入等手段以實現安全文化的部門完全銜接;3)完善企業安全管理制度,并明確員工安全操作職責、健全安全績效評價制度和產品驗收制度、加強安全相關政策實施力度,將各項安全政策落到實處,使其產生實際作用,并在今后的工作中予以改進;4)不斷提高組織安全文化水平,改善組織的工作環境,為組織改進安全管理績效提供客觀技術條件。

4結論

1)筆者應用SMART原則,確定了從3個測量維度、5個方向指標和l8個評價指標構建了企業安全文化評價體系;采用較為常用的層次分析法、問卷調查及專家系統,確定各評價指標及其權重;對企業的安全文化進行評價。

2)研究表明,要提高組織安全文化水平,主要從提高安全行為在組織內的受重視程度和加強組織管理兩個途徑人手。

3)筆者運用層次分析法將定量指標加以量化,并采用問卷調查法和專家系統對系統進行評價,有相當強的可操作性,能夠作為企業安全文化評估體系的藍本;

4)在明確評價目標的指導下,評價系統可以盡可能多方位評價企業安全文化的各個方面,最終落實到安全文化評價的操作層面。

上一篇:運輸安全文化建設

下一篇:企業安全文化建設的思考